NobⅦ号のメンテナンス メンテナンス検索表 (クリック) |

| 日 付 |

内 容 |

写 真 |

| 2026.2.24 |

フェンダーのリメイクならず

2/17の欄に記したフェンダーのリメイクですが、補修用パッチと自転車のパンク修理パッチの両方法でリメイクを試みましたが、圧が抜けてしまい、リメイクなりませんでした。 張り付けた時は、圧に耐えているように見えますが、いつの間にか圧が下がってしまい、常気圧まで下がってしまいまう状態ですので、フェンダーとしては使えない様です。 残念。 もっと強力なパッチ材を見つけたら最チャレンジしてみようと思います。 |

|

| 2026.2.17 |

フェンダーのリメイク

空気が抜けて使えなくなっていたフェンダー(Polyform made in USA)は一体成型型で空気の補充が出来ないタイプですので庭の片隅に放っておいたのですが、今日ふとリメイクしてみようと思いつきました。 で、錐で空気を入れる孔を開け、ボールに空気を入れる針を差し込み、ガソリンスタンドで車の空気入れを借りて空気を入れ、トラックシートの補修用パッチで蓋をしました。家に帰り、バケツに水を張って空気漏れを調べましたが漏れていません。 なんとリメイクに成功したようです。 しばらく、放置して空気が抜けないか様子を見たうえで、結果が良ければ、残りの3本も同様にリメイクしてみようと思います。 |

|

| 2026.2.16 |

給油等のメンテナンス

今週は大潮の潮周りなので、一度は釣行するつもりでいたのですが、あいにくと風の強い日が続きそうな複雑な天気図です。 春先によくある低気圧がちぎれた形で太平洋沿岸を通過するパターンですので、油断をすると強い風に巻き込まれてしまいます。 仕方がないので、2月4日の初釣りでは帰りの時間に迫られキャビンの中にバケツを放り込んだり、スパンカのカバーをせずに帰ったりと大雑把にしか片付けができていなかったので、給油がてら船上の片づけをしてきました。 前回は暖気運転や塩抜き運転時間を含め4.8時間の主機のみの運転で、使ったガソリンは約5Lと少ない量でしたが補給してタンクを満杯にしてきました。

これで、次回はどんな釣行でもできる準備が出来ました。 |

| 2026.1.30 |

オーニング生地の張替え完了

暖かい日を選んで、生地のカット、周囲を5cm折り返し接着、φ12mmのアルミハトメの装着と自宅で作業を進めてきましたが、今日やっと船につけることができました。

サイズが合うかドキドキものでしたが、最初はやや小さいかなと思えましたが生地が強いのでしっかりとロープを締め込み張るとうまい具合に収まりました。 |

|

| 2026.1.21 |

オーニングシートの張替え(生地入手)

現在のオーニングシートは、進水時に専門業者に注文して作ったものですが、5年経過すると劣化して、強い雨が降ると雨滴が落ちて来ます。 で、張替えすべく生地を探していましたが、防水帆布用のオックスフォード生地900Dを通販で見つけました。 幅1.5m×長さ2mで送料込み2528円と安価です。 TAOという初めての通販業者ですが、だめもとでも2.5千円ですので注文。

当初の予定は23日以降だったのですが、今日届きました。

オックスフォード生地にPVC素材を張り付けたものの様です。 900Dの生地なので厚く強度的には問題なさそうです。

ただし、PVCの紫外線による劣化性能が少し心配(PVCは対候性があるとの意見もある?)ですが、これで張り替えることにしました。

生地を、オーニングの内法+マチ5cmでカットすると、W=119cm+5cm×2=129cm、L=155cm+5cm×2=165cmになります。 マチ部を接着剤で折り返し、アルミ12mmのハトメを取り付ける加工を暖かい日を選んで行います。 力が集中する4隅は、鉛筆の先で突いても破れない強度を有するTEAR-AID Patchで補強します。 それを船にロープで取り付けて張替え作業は完了。 作業の状況と完成写真を後日UPしますので乞うご期待下さい。 |

|

| 2026.1.5-7 |

メンテ事始め

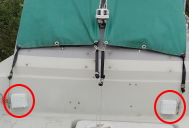

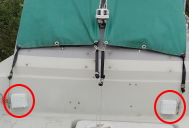

2026年の最初のメンテナンスは、ノーズ桁に取り付けた滑りゴム個所のさび落としと錆止め塗装&滑りゴムの再設置とバウキールの汚れ落としとタッチアップです。

NobⅦ号にはバウキールを設置していますが、ノーズ桁との間隔が狭いため、進水時や上架時に桁とキールが擦れる懸念があり、その対策として滑りゴムを設置しています。 昨年暮れにこの個所の錆が進行し、ゴムを押し上げる程になっているのに気づきました。 で、新年 最初のメンテナンスは、ゴムを撤去し、さびを落とした後、ケレン⇒錆止め塗装⇒上塗り塗装⇒滑りゴムの再設置となりました。 ゴムを設置することによって、浸透した海水が抜けずすごい錆が発生していましたが、サンダーを使って、固定ボルトを切断してゴムを取り除き、同じくサンダーで錆を削り取り、錆止めの下塗り塗装、上塗り塗装を行いました。 滑りゴムを再設置するにあたり、ノーズ桁の表面に錆による凹凸が出来ていますので、ゴムの裏側と桁の間に変性シリコンを挟み、隙間を充填して海水の滞留を防止するようにしました。 さらにビス穴と周りをコーキングし海水の侵入を防ぐ対策を施しましたので、ゴム下の錆はもう発生しないと思います。 その後、台車のタッチアップ時にペイントで汚れていたキール先端部を白のトップコートでタッチアップして綺麗にしました。 作業は正月明けの5日から3日間かかりましたが綺麗になって、また気持ちよく釣行できるでしょう。 |

|

| 2025.11.6 |

波しぶき除け風防の固定ビス締め直し等

2日前の釣行時に、帰港途中で足元にビスが落ちているのを見つけ、右舷の波しぶき除風防の固定ビスが緩んでいるのに気づきました。 この日は、なぜかオーニングのきしむ音が気にかかっていましたがどうも風防の固定ビスが緩んでいたようです。 元凶はスパンカの横方向のステイが緩んでいてスパンカ支柱の揺れがオーニングにまで悪さをしていたようです。 固定ビスのゆるみだけでなく、オーニングの骨組みとスパンカのステイを張っている停泊灯支柱を固定していたロープまで切断されるほどの揺れが生じていたようです。 で、今日、波しぶき除け風防の劣化している固定ビスのゴムパッキンを全て交換し、ビスを締めなおしてきました。 合わせて、ビスのゆるみ止め処置としてメタルパテをネジ穴に入れました。 もちろん緩んでいたサイドスティロープとホァステイロープを張り直し、オーニングと停泊灯支柱を一体化するロープ結束もやり直して来しました。 |

|

| 2025.9.25 |

船検の合格証明ステッカー張り

定期検査の明くる日には、早や新しい検査証書・手帳と船体番号、検査済み、次期中間検査時期の3種類のステッカーが届きました。 で、今日ステッカーを張り替えてきました。

古い船体番号のステッカーは、一部がオーニングの支柱の影になっていて、検査時に指摘されないか気掛かりでしたが幸い何事もありませんでしたが、新しいステッカーは支柱個所を外して張り付けるべく、古いステッカーを剥がすことにしました。

今まで、古いステッカーの上に張り付けながら来ましたので、剥がすのは初めての経験です。

うまくいくか心配でしたが、以前同じ船置き場の釣友が、ドライヤーで温めながら、スクレーパーで擦そげ取っているのを見たことを思い出し、1200wのドライヤー、発電機、スクレーパーとアセトンを用意し、やってみたところ、以外に簡単に剥がすことができました。 糊などのカスもアセトンで拭くと簡単に取れました。 で、支柱で隠れない位置を選んで、3種類のステッカーをキャビンの両舷の壁に貼って終了。 メデタシ、メデタシ |

|

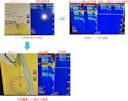

| 2025.9.22 |

船は〇/車は× 生兵法は怪我の因

今日は11時50分からの予定で船の定期検査です。 で、事前の準備をすべく11時15分に現地入り。

ところが予定より遙かに早く11時20分に検査員が来て始めましょうか・・・

エンジン運転のための水の準備が出来ていないので、船からAC100Vポンプの配線をする予定だったのですが、手抜きして配線のいらない車のシガーソケットを使って、DC12Vポンプで水を送ろうと考えたのが間違いのもと。 電圧負荷が大きくて、車のシガーソケット用のヒューズを飛ばしてしまいました。

で、仕方なく予定通りの船から配線をして冷却水を送り、諸々の検査の最後にCL7にてエンジンの回転数を確認して船の定期検査は何事もなくも無く簡単に終了。

さて次は車の修理。 車屋さんに電話して、ヒューズボックスとヒューズの位置を教えてもらい、ボンネットの中にある予備のヒューズ(とばかり思い込んでいましたがえらい間違い)を使って、ヒューズ交換をしてシガーソケットに繋がるドライブレコーダは復活。 メデタシ、メデタシで家路につきましたが、途中で、ナビ装置とETC装置の電源が入っていないのに気づきました。 てっきりヒューズ交換をした時に、動かした配線の束に異常が生じたと思い込み、修理は素人の手に余ると、仕方なく帰宅途中で何時もの車屋に寄り、調べてもらいました。 状況を説明し調べてもらいますが私がヒューズ交換した個所付近では原因が見当たらず難航しています。

これは時間が掛かるかと、事務所に行って冷たい飲み物をリクエスト。 スマホゲームをしながら休んでいると「予備のヒューズはどこからはずしましたか?」と問われ、エンジンルームのヒューズボックスのここと指さすと、「それが原因です。 そのヒューズは生きているものです」との事。 新たなヒューズを差して全て復活。

「素人が触ると原因を調べるのに手間取り、困まりますね~」と叱られてしまいました。 生兵法は怪我の因を実感した一日でした。 |

検査実施時に自主提出したもの

(以下の書類を検査の前に提出)

①JCI公表の不適格事例にかかる項目のチェック帳票

②JCI公表の法定備品表に基づきチェックした帳票

③年間詳細メンテナンス帳票

検査の状況

①法定備品等を船上に拡げて検査員が確認 (指摘・質問なし)

②主機の回転数

③主機のニュートラルSW状況

④補機の駆動は不要との指示

⑤ライト類の点灯

⑥質疑応答は無し

⑦所要時間は約15分 |

| 2025.9.8 |

暑いですが、エンジンのメンテナンスで、慣らし運転を1時間ほど

前回エンジンを駆動したのは、7/10のオイル交換時の暖気運転でした。 もう2ケ月経っていますので、今日慣らし運転に行ってきました。

今年の異常な暑さの性でしょうか、主機・補機ともにプライマリーポンプの中のガソリンが気化して空っぽになっています。 何とかエア抜き作業迄には至らず、流出側の口を上にして、ポンピングの回数を多くしてガソリンが通りました。 で、アクセサリーバッテリーを電源に、家庭用ふろ水ポンプを改良したポンプで持って行った100Lの水を使い主機・補機とも慣らし運転完了。 エンジンの調子は良くどちらも一発でかかりましたので満足。

その後、定期検査の準備のために持って帰っていた資料を船に装備した後、ライト関係の点灯をチェックして本日の作業は終了としました。

船の周りには、早雑草が伸びてきていますが、暑いので除草は次回回しとしました。 9月も半ばに差し掛かろうとするのにこの異常な暑さは何なんでしょう。 |

| 2025.8.20 |

定期検査の申し込み完了

JCIのHP「検査申請の受付状況」より、受付状況を調べるとまだ申請されていないとでます。 で、電話で申請書が届いているか問い合わせたところ、ちょうどデスクに届いたところです。 9月22日で受け付けます。 検査の時間帯希望についても了解ですとの返事でした。 岬方面の検査の受付状況が残りわずかの表示になっていたのでヒヤヒヤしましたが、何とか潜り込めたようです。 しかし、丁寧に検査をするのも結構ですが、1ケ月待ちというのは問題では無いでしょうか? 出張検査職員の数を増やすなりして迅速に対応して欲しいものです。 自分たちの都合を受験者に押し付けるのは如何なものかと思いますがどうでしょうかね? |

| 2025.8.19 |

定期検査の申し込み

定期検査にあたり、「申請の締め切り」と「隻数の制限」が実施されているとのことなので、岬方面の出張検査の受付状況を確認すると9月9日まで満杯状況の様です。 念の為、JCIに電話で問い合わせると9月9日は後3隻しか枠が無く、申込用紙が届いてから受付するので9月22日ならまだ余裕がありますとの返事なので昨日申請血続き書類を郵送しましたが、19日の24時現在受け付けられていないようです。 一体いつになれば受け付けてもらえるのでしょうね~ |

| 2025.8.4 |

定期検査に向けての準備

船舶検査書の有効期限が11月21日です。 3ヶ月前から検査を受けることができます。

最近、申し込み後の待ち時間が長いことや検査で細かい所まで指摘があるとの噂が耳に入ります。

で、日本小型船舶検査機構が公表している不具合事例を参考に、点検して検査に向けての準備をしてきました。

第一位の不具合事例(10%) 「救命浮環や救命胴衣の表示不備」

救命浮環は船名、船舶番号、船籍港名の記入があり、OKです。 救命胴衣は桜マークの認定品であることを確認出来ましたが、「船名、船舶番号または船舶所有者名」を書いていませんでしたので、船名と船舶番号および船籍港名を記入しました。先般検査を受けた釣友の話では名前は書いていたが住所を書くように指導されたとのことですが、前記カギ括弧の機構が発表している内容を鑑みると余分な指摘のように思いますが、うるさいので船籍港名も記入しておきました。

余談ですが、船の運航は所有者以外のキャプテンが運航することもあるので、救命胴衣に所有者の名前を書いても事故の時は混乱するだけだと思います。 (検査基準を船名または船舶番号に統一した方が良いように思いますが如何でしょうか?)

第二位の不具合事例(5%)「最大搭載人員の表示及び救命胴衣格納場所の表示」

最大搭載人員4名のステッカー表示を確認。 救命胴衣格納場所のステッカーは張ってありますが表示内容が薄くなって読み取りづらいので、大谷マリンに寄って新しいステッカーを購入。後日張り替えます。

第三位(4%)の「航海用具の不足」

アンカー&アンカーロープ3本、消火用バケツ、笛、黒球、CL7に装備している地図NEWPECが国土交通省から小型船舶が備えるべき参考図の指定を受けていることを確認(海図に代わるもの)、信号紅炎を確認。 また、以前の検査時に聞かれた止水栓の数も確認。 双眼鏡、ラジオ、レーダー反射器は義務外用品ですが任意で設置済みを確認。

第四位(4%)の「信号類の有効期限切れ」

信号紅炎の有効期限2027年1月を確認。

第五位(4%)の「救命設備の数量不足」

救命浮環1個、救命胴衣は最大搭載人員の4人分、及び笛1個を確認。

第六位(3%)の「機関不良」

先般エンジンオイルとギャオイルを交換した時に良好であることを確認済み。

第七位の「消防設備の数量不足」

赤バケツ1個を確認。

その他「航海灯の不点灯」

航海灯、停泊灯、デッキライト、サーチライトの点灯を確認。

また、以前の検査で聞かれたことですが、私の船はCL7を装備していますので、エンジン関係のメーター類がありません。 多分また聞かれるだろうと思いますので、CL7の作動も確認して検査の準備は完了。

8/21以降で早い時期に検査を受けられるよう申し込む予定です。 |

| 2025.7.22 |

本日のメンテナンス

今日はKAZUMI号さんに頼まれていた作業を終えた後、7/10に行った主機のエンジンオイル交換時に0.3L補足していたものを補充しました。 その後、補機の盗難防止用の鍵が固着していたのを写真の溶剤を使ってさび落としを行い復活させました。(と、思っていたのですが、8/4に潤滑油を差した折り、カギ内のバネが働くなくなって、締まらなくなっているのを発見。新品に交換しました。)

溶剤の名前はネジザウルスリキッドといい、3秒でさび落としが始まるとの謡い文句です。 実はKAZUMI号さんから依頼を受けたメンテナンスが補機のチルトアップが重いことへの対応でしたので、たぶん回転部が固着しているのだろうと、さび落としをホームセンターに寄って購入していたものです。 で、それを使って鍵穴に注入したところ、うたい文句の通り瞬く間に固着していたカギが開きました。 |

|

| 2025.7.10 |

主機のエンジンオイル交換と周辺の除草

釣りに出たいのですが、連日の熱中症アラートがでている状態では、帰港後の洗浄等の片付けの時間帯が最も暑い14時~15時半になるので用心して家でおとなしくしています。

が、あまり先送りするのが好ましくないエンジンオイルの交換と除草に行きました。 比較的熱気がましな午前中に作業を済ますつもりで重い腰を上げましたが、暑さに負けて休み休みやっていると14時半迄かかってしまいました。

前回からの運転時間の増加は25時間程ですが、ほぼ1年を経過していますのでオイルが劣化しているだろうとまずエンジンオイルの交換。 真っ黒に汚れていました。 次いでギャオイルの交換。 こちらは写真の通り汚れはありませんでした。

オイル交換後、軽く駐艇場の周りの草刈りをしましたが、暑さでフラフラになりました。 で、刈った草を片付ける元気もなく刈りっぱなしで終了。 |

|

| 2025.6.30 |

新しいラジオの載せ替え作業の仕上げ

6/27にし残した作業の仕上げに行ってきました。

まず、キャビン天井に散らばっているFRP樹脂の切削カスの掃除。 先般整備したシガーソケットを電源としてカークリーナーで吸い込み清掃。 綺麗になりました。

ついでにキャビンの床も掃除機を当てました。

つぎは、小物入れを元通りにキャビン天井にビス止め。 魚探の上の空間が空いたので楽に腕が入るので簡単にナットを締めることができました。

最後は、アンテナの前端を固定しているボルトの余長をサンダーで切断。

以上の仕上げ作業にかかった時間は小一時間。 たったこれだけの時間が、取れなくて27日に作業を残していました。

家内の介護の為にはやむを得ない時間の使い方とは言えネ~ シカタナイカ・・・・

新しいラジオは各局とも明瞭に受信していますし、ラジオを手前に出したので操作性も良くなったので、良しとしましょうかネ~ |

| 2025.6.27 |

NobⅦ号のラジオへのGAMINの魚探からの電波干渉対策

前述の雑音対策に行ってきました。

ラジオをキャビンの屋根から吊り下げる形にし、配線もキャビンの天井を這わせていたのを屋根に這わせる形にしました。

アンテナは取り付け方法をほぼ直角方向に変更し、船首方向と平行にした結果、雑音はなくなりました。

アンテナを引き出して使える形とした結果、受信感度も良くなったと思います。

作業時間が足りなくなって、小物入れをキャビンに固定出来ませんでした。 改めて作業に行く必要が出来ましたが課題は解消しましたので良しとしましょう |

|

| 2025.6.25 |

NobⅦ号のラジオ移設

NobⅦ号に新しいラジオを小物入れの上に移設する作業をしました。 キャビンに設置してある小物入れの上に新しいラジオを設置する為には、 電源ケーブル3本(A電源、B電源、-電源)を延長するために半田付け作業が必要になります。 で、発電機と半田鏝その他の準備をして家を出ました。 が、何としたことが発電機からの電源コードを忘れてしまい、発電機から半田付けのキャビン上部までコードが足りません。 仕方がないので取りあえず、小物入れを元の位置にセットしようとしましたが、キャビンの天井にラジオを固定するL型金具が当たってしまい入りません。 仕方なく小物入れを船の下まで降ろし、発電機の横でサンダーを使い、L型金具を切断。 厚さ10mmのベース板も撤去して、小物入れに支持金具を直付けするなどして何とか小物入れの上にラジオを載せられないか、再度船上迄持ち上げて何とか設置できることを確認。 次は電源コード延長の為の半田付けですが、半田鏝の消費電力は100V、100Wですので、船のインバーターを電源として半田付けも成功。 で小物入れを固定するボルト穴をキャビンの天井に、インバータを電源として電気ドリル(100V、300W)孔を開けることにも成功。 無事ボルト締めして新しいラジオの設置完了。 作業過程でバラシていた配電盤も元通りにして、各種機器の通電を確認。 各機器は正常に動きますが、CL7を起動し、GARMINの魚探機能を稼働させるとNHK以外の周波数の局では雑音が入ります。 延長した配線かアンテナに障害電波を拾う様ですが時間が無いので本日の作業はここまでとしました。(アンテナの設置位置を変更して、雑音がなくなるか否か試してみたいと思います) |

|

KAZUMI号のラジオ点検

前記のとおり、私が使用していたものをKAZUMI号に移設しようと考えましたが失敗。 で、本腰を入れて障害の確認と解消の為の調査にかかりました。

まず、通電状態を確認するため、ラジオの直近の被覆を取り除き、ヒューズを外します。 ヒューズは正常でしたがテスターで通電を図ると電気が来ていません。 あらかじめ聞いていたスイッチ操作をしたのですが??? で、KAZUMI号さんにTEL。 やはり、途中にSWがありました。 これをONにすると確かに雑音が激しい状態です。 が、ダイヤルチューナーで選局すると明瞭に受信します。 どうやらワンタッチボタンの設定がずれてしまっている様です。 私のラジオはダイハツ&トヨタ系ですのでワンタッチ選局設定の仕方が解りますが、このラジオはどこのメーカーのものか解らず、設定方法を調べようもありませんので持ち主さんにラジオは正常に動いているが、雑音の原因がワンタッチボタンの選局がずれていることを伝えて私の作業は終了。 取りあえずラジオが使える事が解ってメデタシメデタシかな? |

| 2025.6.23 |

ラジオの載せ替え

現在のラジオは、キャビンの屋根に吊り下げ方式で設置しています。 最初はキャビン上にはCL7の収納BOXだけでしたので不便を感じなかったのですが、新たに魚探を設置し、ラジオがそれに押されて上方に移動せざるを得なくなり、腰を曲げて覗きこまないと時計が見えないし、操作やメンテナンスも非常にやりにくくなっていました。 このようなときにKAZUMI号のラジオの不具合を見てほしいとの要請が来たので、この機会にラジオを新しくし、位置も扱いやすいように小物入れの上に移し、古いラジオをKAZUMI号に載せ替えることにして、先週の金曜日から準備にかかりました。 まずは新しいラジオを調達すべく、例によって友人の車屋におねだり。 次に古いラジオをKAZUMI号に移す作業。 バッテリー間の配線も新しくすれば、不具合の出ているラジオと配線を撤去するだけで面倒な不具合原因を調べなくても良くなります。

で、家に持ち帰った古いラジオの配線を用意。 ここでの課題はKAZUMI号にはソーラーパネルが設置されていないこと。 私のラジオはダイハツの軽トラから外したもので、時計と選局にバックアップ電源(B電源)を常時つなげておく必要があります。 これが通常30mA程度暗電流として流れるため、バッテリーが上がる懸念があります。 で、持ち帰ったラジオをバッテリーに繋ぎ、電圧降下の様子を調べるへく昨夜遅くまでかかって配線を完成させ、暗電流が流れる状態を作って就寝。この時点ではラジオは正常に動いていました。 で、今朝様子を見るべくラジオのスイッチを入れましたが、反応しません。 どうやらバッテリーの上に乗せたままにしていたので、ショートさせて壊してしまったようです。 これで載せ替え作戦は失敗。 本腰を入れてKAZUMI号のラジオの不具合の原因を調べなければならなくなりました。 配線の接触不良程度なら直せますが、ラジオ本体の不具合ならお手上げになります。 状態を聞く限りでは後者の様ですが・・・・ |

| 2025.6.16 |

エンジンの駆動に

前回の釣行から1ケ月が過ぎました。 天気と家事の狭間で中々釣行できず、1ケ月間エンジンを動かしていなかったので、今日行ってきました。 例によって100Lの水をもって、まず主機を駆動させます。 セル一発で駆動。 主機の排水を集めて、補機の冷却水バケツに船のバッテリーを電源としたポンプで水を満たし、補機を駆動。 こちらも一発でかかりました。 で、主機は持って行った水が無くなるまで回して終了。 補機も冷却水量の様子をみながらキャブレターの中が空っぽになるまで回して終了。 どちらのエンジンも調子がよさそうです。 その後、エンジン背部の可動部にさび止めの注油をして作業完了。 短時間ですが汗びっしょりになるほど暑い一日でした。 |

| 2025.5.30 |

2-in-1型ドリンククーラー/ウォーマーの艤装

28日から準備を進めていましたが、部品の加工と材料の調達が終わりましたので、艤装に行ってきました。

まず、ドリンククーラー/ウォーマーを固定するホルダーをキャビン天板の左舷に寄せて、2本のボルトナットで天板に固定しました。 小物入れの引き出しとの隙間が1cmも無いぎりぎりのスぺースにセット出来てメデタシメデタシです。

次いで、シガーソケット&SWをキャビン入り口の左側、主機用の太陽電池コントローラーの上に取り付けました。 当初は4本脚のつもりでしたが、最奥のビスに高さ調整のパイプを挿入するが困難である為、3本足になりましたが、しっかりとキャビン壁にホールドしていますので良しとしました。

最後は配線ですが、アクセサリー用のバッテリーにバッテリースイッチを介して繋ぐため、+と-のバスバーに結線して終了。

バスバーのターミナルに空きがなかったのですが、丸形端子に圧着したうえで半田付けを行い、熱収縮パイプで絶縁しているので接触不良等はないだろうと2重に重ねてネジ止めしました。 最後に通電テストを行い、シガレットプラグのパイロットランプとドリンククーラーのスイッチ動作と温度表示を確認して終了。 |

|

| 2025.5.29 |

シガーソケット&SWの整備

船のアクセサリーバッテリーから電気を取り出すためのシガーソケットとスイッチの整備をしました。

お金をかけずに手持ちの材料で工作しようとまず必要な長さの電線を探します。 1芯の物が2本出てきました。 途中で古いシガーソケットを見つけました。 分解整備したら使えるかと・・・。 ベース板にアクリルの切れ端。 ボルトナットを何とか4本。 後4本必要ですが寸切りボルトの切れ端を見つけましたので、35mmのボルトを4本加工出来ました。

まず、古いシガーソケットを分解し、新しいコードを半田付けしました。 +線はスイッチを介して操作しますのでスイッチへ行く短い線、-線はアクセサリーバッテリースイッチに繋ぐ長い線です。 さらにベース板にしっかり固定するため、底板に孔をあけベース板にビス止めします。 シガーソケットの外殻は上部と下部に分かれており、両者を一体化するビスが底板の下側から締め付ける構造ですので、ベース板にドライバーが入る孔を開けておく必要があります。 次にシガーソケットの横にアクリル板を立て接着し、トグルスイッチを設置しました。 このようにして出来たのが右の写真です。 これをキャビンの壁にビス止めしますがベース版の裏側にソケットを固定するボルトナットが出ていますので、パイプを噛ましてベース版とキャビンの間に少し空間を開けます。 最後に導通テスト行って完了。 後は船に艤装するだけです。 丸々1日かかりましたが、4mmのナットを2個購入するだけのコストで済みました(8円かな)。 なお、導通テストの様子は右の写真をクリックすると見ることができます。 |

|

| 2025.5.28 |

2-in-1型ドリンククーラー/ウォーマーの設置

船上でいつでも冷たい飲み物や暖かい飲み物が飲めたら幸せです。

暖かいものはお湯を沸かせますが、飲みたいときにドリンクホルダーに冷たいものや暖かいものがあれば申し分有りません。

最近、車載用のドリンククーラー/ウォーマーを入手しました。 12v-3Aの電力を使いますので、車ではエンジンを掛けて発電しているときしか使えません。

これを船に乗せてみるかと思い立ちました。 そのための課題が3つあります。

①電源の取り出しの為に、アクセサリーバッテリーと雌型のプラグの配線工事。

②ドリンククーラー/ウォーマーが転倒しないように、脱着容易なホルターを作成する。 運転席前に設置。

③釣行中の36w/hの電力消費にアクセサリーバッテリーとDVSR補充電システムが耐えられるか検証すること。

で、以下の作業が残っています。

①については、貼り付けタイプの雌型ソケットを購入し、配線の艤装。

②については、写真のようなホルダーを作成しました。 側面に大きな穴をあけたのは、クーラー/ウォーマーの吸気が下の段にあるからです。 排気口はホルダーの上にでます。 運転席前の空間に固定するか遊動にするか判断して艤装。

③については、釣行時間が3時間程度であり、10A程度の消費では問題ないだろうが、実際に使ってみてバッテリーの電圧降下状況を確認をする。

うまくいけば、常時は車載用として使い、釣行の時に船に持ち込み、使う予定です。 |

|

| 2025.5.26 |

本日のメンテナンス

5/18にベンチレーターからの滲入水を防止するため防水カバーを設置しましたが、その後の点検でまだ若干の漏水が認められました。 原因と考えられたのは、ソーラーパネルの撤去後に残ったボルト穴を塞ぐ捨てボルト孔です。 で、ナット周りをコーキングしたのですが、昨日の雨で、漏水が止まっているかどうかを確認しに行きました。 結果は良好でキャビンへの滲入水は無くなっていました。 |

| 2025.5.17 |

補機姿勢ホルダーの連結ボルト自作

先日の釣行時に右の写真に示す姿勢ホルダーと補機を連結するボルトを紛失してしまいました。

ホームセンターで先端に穴の開いたピンを買ってきましたが、材質が鉄製で錆が出ますので予備部品に回すことにします。

で、紛失したものと同様にφ5mmのステンレスボルトの先端を加工し、Rピンで止める構造にすることにして自作にかかります。

まず、ボルトの先端を平らに削り、ここに2.5mmの孔をあけるのですが、ハンドドリルで硬いステンレスに細い孔を開ける事の困難性に加え、5mmのボルトに孔をあけると残る肉厚が1.25mmなので、中心を維持しないといけない難しさが加わります。

慎重に位置決めのポンチを打ち、2.5mmの孔を開けにかかりますが、硬いステンレスに安物のドリル刃では中々食い込みません。 何とか胡麻化しながら中ほどまで掘り進めたのですが、我慢できず少し体重をかけたところポキと折れてしまいました。2.5mmの歯のかわりはありませんので、2mmの歯で続けますが、これもポキ。 3mmの歯でやっと貫通。 孔の上下部を4mmのドリルでテーパを整形。 やっと写真のように完成しました。 |

|

| 2025.5.16 |

防水型ラウンドべンチレーターの設置

昨日制作した防水カバーを組み込んだベンチレーターを設置してきました。 |

|

| 2025.5.15 |

防水カバーの制作

先日来、キャビン中央の物入に度々水が溜まっています。 どうやら、換気の為にキャビン前面に設けたラウンドベンチレーターから雨水や船体洗浄水が流れ込んできているようです。 で、対策としては思い切って穴をふさぐ方法と換気の効率は下がりますが゛ベンチレーターにカバーを付けて水が入らないようにする方法が考えられます。

で、せっかく設置した換気機能を残すことにして防水カバーを付けることにし、昔 風防シールドを作った残りのアクリル板から部材を切り出し、接着して写真のようなカバーを作りました。 空気はカバーの下側を通ってベンチレーターに流れ込みますが、前面と上や横からの雨水等はシャットアウトできます。 後は表面を塗装して実装するだけ。 |

|

| 2025.3.26 |

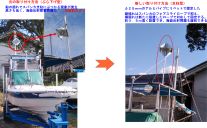

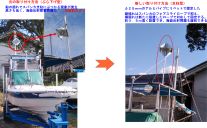

スパンカー支柱上部へのレーダーリフレクター設置(強度確保の工夫)

楕円形のスパンカー基部の端材を使って横方向の回転にも強い構造体を作り、レーダーリフレクターをスパンカーの支柱上部に設置しました。 支柱上部には帆を展開する支点が集まっていますが、これらの機能を損ねることなく補強材を設置するのに苦労しましたが、写真のように何とか出来ました。 リフレクターが張り出す後ろ方向を除き、正面、左舷、右舷の3方向から円形の支柱と補強材の円形部を密着させ、各方向毎にリベット3本で接合しています。 さらに横方向回転への抵抗力を増す為に補強材後部のフラット面にアングルをリベット接合し、リフレクターを固定するアングルとのフラットな接触面積を広くしました。

(詳細写真をご覧ください)

このようにして作り出した補強材とアングルにより構成される支柱側のフラット面に、レーダーリフレクターを固定する2本のアングルをリベット2本とビス2本で接合しました。

これらにより、船のピッチングによる縦方向振動と波・風による横方向回転に耐えられる強度が増加したと思います。

また、レーダーリフレクターの位置が4mを超える高さとなり、波の乱反射防止効果が派生します。 メデタシ メデタシ

ぶら下げ型や支柱タイプに比して、見栄えが良くなったと思います。 ウヌボレ ウヌボレ? |

|

| 2025.3.25 |

レーダーリフレクターの移設

1/8に支柱タイプに変更しましたが、小さい船に支柱が近接して2本立っているのは見栄えしません。 で、スパンカの支柱に取り付けてみました。 スパンカの支柱は小判型と思い込んでいましたが、小判型は下半分のみで、上部は丸形です。 取りあえず取り付けてみましたが、縦方向の強度はあると思いますが、リベットの点結合だけなので横方向の回転への抵抗力が小さいと思いますので、補強対策をすることにして本日は時間切れ終了。 |

|

| 2025.3.22 |

惚けと戦いながらのメンテナンス

21日に多数の電線にコードネームプレートを付ける作業をしました。 多くの線がありますので結束バンドを切り、もつれている線をさばきながらネームプレートを付けていきます。 で、帰宅時間が来たので、もう少し残っていますが、最後に点灯チェックをしたところ、19日に艤装したキャビンライトが点きません。 本日の作業内容から考えるにアクセサリーターミナル付近で断線している可能性があります。

で、今日22日はまずテスターでキャビンライトのアクセサターミナルとスイッチ間の断線チェック。 やはり、マイナスコードに断線個所を発見。 原因は、昨日結束バンドをニッパーで切ったときにコード迄傷をつけた様です。 で、この線を交換して修理終了。 残りのネームプレートを設置した後、全ての個所の通電確認をして本日の作業終了。

の、はずでしたが、帰ろうして車のキーを回しますが、セルが回りません。 家内が乗っていたのでクーラーを回していたのですが、エンジンを止めてしまっていたものだからバッテリーが上がってしまったようです。 周りに車はありますが釣りに出ていて運転手がいません。 仕方がないので、せっかく整備したバッテリーのターミナルを外し、重いアクセサリーバッテリーM31MFを引きずり出して、車近くまで運び、ブースターケーブルを繋いで車のエンジン始動。 次は重いバッテリーを高い船上まで持ち上げ、再結線。 通電を確認すると釣楽リモコンのヒューズ部に抜線があり、これを修理して、やっとメンテナンス終了。

キャビンライトの電線の切断といい、エンジンをかけずにクーラーを動かしたことといい、惚けの骨頂ですよね~ |

| 2025.3.19 |

フェンダーの交換とキャビンライトの追加装備

①フェンダーの交換

進水時から使っていたフェンダーの空気が抜け、ぺしゃんこ状態で用をなさなくなっていました。 一体成形型のフェンダーで、空気の補充ができないので膨らませることができません。

引っ越しで艇を処分したK氏から径の太いフェンダー2本を頂戴していましたが、もう1本足りません。 で、ネットサーフィンをして安い中国製のものを見つけ、購入したものが今日届きましたので、交換しました。 |

|

②キャビンライトの追加装備

中国からの送料負担が無いようにフェンダーの購入額に上乗せ調整する為に安価なキャビンライトを追加購入。

従来のライトは暗かったので、明るいLEDライトを追加艤装することにしたものです。

キャビンの天井にライトを張り付け、キャビン入り口にスイッチを設置して艤装は完了。

写真でも明るく点灯しているのが解ると思いますが、読書ができるほどの照度があり、500円にしては儲けものでした。 |

|

| 2025.3.12 |

本日のメンテナンス

本日のメンテナンスは、キャビン内への漏水を防止処理した個所の再発防止対策です。

オーニング支柱をキャビンに固定する個所を防水コーキングした結果、漏水は止まりましたが、この個所にはキャビンのシートカバーを止めるロープをひっかけていたため、締め付け時にボルトが動き、雨水の侵入を許す結果になったのではないかと考えました。

せっかくうまくいった防水コーキングを再度傷めないように、縦支柱にJフックを逆さまに取り付け、これにシートロープを引っ掛ける構造に改良しました。

百均で買ったJフックの支柱への取り付けは、φ4mmのリベット2本で固定しました。 支柱にφ4.1mmの孔をドリルで開け、リベッターで締め上げるだけの作業はインスタント焼きそばを作る間の短時間で終了。 まるで昼飯を食いに行っただけのようなメンテンナンスでした。 |

| 2025.3.11 |

本日のメンテナンス

先般来、キャビン内右舷に設置してある小物棚の中央部付近に、何時も少し水が溜まっている個所があるので、昨日余った時間で怪しいオーニングの取り付け部を中心にコーキング防水をしました。 今日外から水をかけてもらう手配で釣友にお手伝いを頼んでいましたが、昨夜来の雨が降ったのでわざわざ水をかけることもなく、今日キャビンに潜り込んで何時も水が溜まっている場所を確認するとドライでしたので、昨日のコーキングが功を奏したようです。 メデタシ メデタシ |

| 2025.3.10 |

サーチライトの配線修理⇒復活しました

先日の調査で障害の原因と目されたヒューズソケットを交換に行きました。 合わせて球~ヒューズ間の配線も2sqの太さのものに交換しました(元は1.25sq)。 これで電圧降下も少しは良くなるでしょう。 それぞれの線を直接半田付けで結線し、熱収縮チューブで絶縁処理をした結果、サーチライトが復活しました。メデタシ メデタシ |

| 2025.3.8 |

サーチライトが点灯しない原因の調査

昨日判明したサーチライトが点灯しない原因の調査に行ってきました。

考えられる原因としては

①玉切れ

②ヒューズが切れる

③配線のどこかでの断線

まず、確認しやすいヒューズの切れですが、外して日光に透かして見ても切れている様子はありません。テスターで導通試験をしても大丈夫です。

次いで、配線異常を見る為、サーチライト球の根元にあるソケットを外し、テスターで電圧を計ります。 と、不安定ですが10.8vまでしか上がりません。 魚探の電圧は13.8vありますので、何ががおかしい事がわかりますが原因不明です。

で、オーニングの枠(25mmアルミパイプ)の中を通っている配線を、ヒューズの近くで+線と-線とも切断し、サーチライトのソケットまでをパイプから引き出して、+線と-線の導通テストをしますが異常ありません。

ここまで来たのですから、玉切れテストのため、バッテリーに直結してみますと、点灯します。

ということは、ヒューズからスイッチまでの間に異常がありますので、ヒューズソケットを飛ばしてスイッチをテストすると点灯します。ヒューズのIN側と、OUT側をチェックしても点灯します。 ヒューズを組み立てると点灯しません。 結果、ヒューズソケットのバネが劣化し、ヒューズとソケットの端子が十分圧着していないことが原因である事が判明しました。

で、後日、これを交換することにして、本日の作業は終了。 原因が解ってメデタシ メデタシ

先日、ソーラーパネルの配線を触ったときに、結束しているサーチライトの線を引っ張り、ヒューズの異常が顕在化したようです。 |

| 2025.3.6 |

ソーラーパネルの設置位置変更

現在のパネル設置構造はオーニングのシートを貫通して骨組みのパイプにボルト締めして固定しています。

この方法ではオーニングシートの交換時にソーラーパネルを取り外さなければなりませんし、また、オーニングの張り具合にも不均衡が生じます。

で、思いついて、オーニングの上側にソーラーパネルの底板を浮かして取り付ける2層構造にすることにしました。 注意すべき点はオーニングの側パイプの中には、デッキライトとサーチライトの電線が入っていますので、ドリルでポルト孔を明ける時に傷をつけないようにすることですが、線の入っていな個所を選び、設置して完了。 のはずが、試験点灯の結果デッキライトはOKだったのですが、サーチライトが点灯しません。 サーチライトの配線に関係ないはずですが、何かの理由で障害が発生しているようです。

これで、来週もメンテナンスが続きそうです。 |

|

| 2025.2.28 |

エンジンの駆動他雑メンテ

1ケ月余り エンジンを動かしていませんので、暖かくなった今日主機と補機の慣らし運転をしてきました。

エンジンを動かしている間に、破れていた自転車のサドルカバーを百均で買ったものに交換。ついでに、タイヤに空気を補充。

主機と補機の暖気運転が終わり、お湯を沸かして何時ものインスタント焼きそばを食べいて、ふと、k氏からもらった空気の抜けたフェンダーに空気を入れようと思いつき、道具入れをひっくり返してボールに空気を入れる針を見つけました。 次いで、フェンダーが針をさして空気を入れる構造か調べると、幸いなことに、針を差し込む穴を見つけました。 が、針と自転車の空気入れのノズルサイズが合わず、近所のガソリンスタンドに行きましたが、やはり合致するノズルがありません。

で、帰り道 大谷マリンによってコンプレッサーを拝借、構造的に合いませんが、清掃用の吹き付けノズルを針に押し付け空気注入に成功。フェンダーが゛復活しました。 で、再度 船に戻り、フェンダーを取り付けてきました。 メデタシ メデタシ |

| 2025.1.8 |

新年初めてのメンテナンス(レーダーリフレクターの取り付け方法の変更)

6日の夜中に、突然、レーダーリフレクターの取り付け方法について思いつきました。

元の取り付け方法は、スパンカのフォアステイロープを使ったぶら下げタイプでしたが、これですと船の揺れでリフレクターがスパンカ支柱にぶつかります。 高さも低く、海面反射を避ける4m以上に届かない状態でした。 で、夢のお告げは、φ25mmアルミパイプを建て、その先端(スパンカのフォアステイロープよりも高い位置)にレーダーリフレクターをリベットで支柱に固定する方法でした。

で、霙舞う中、7日にリフレクターを回収、1.8mのアルミパイプを購入して家でリベッターを使って加工。 今日、外気温7度の強風のもと、設置してきました。 |

|

| 2024.12.11 |

シールドの取り付け

内側にフィルムを張って補強したシールドの取り付けに行ってきました。

外してあったボルトナットを使い、シールドを取り付けていきますが、ゆるみ止め加工で端部をカットしてあるボルトの再利用はできないのでφ4mmの15mm長のものを買っていきましたが、防水パッキン分だけ不足します。 しかたがないので、何とか苦労しながら再利用して組み立て完了。

次は外してあったCL7と小物入れを固定。 と、ここまでは何とか進んだのですが、シールドの周囲を黒色の変性シリコンでコーキングする作業が難しい。 黒のシリコンで周りの部材を汚してしまい、拭き取るのに一苦労。 で、右舷のシールドをコーキングする時間が無くなり、本日の作業は終了。

ですが、手と服やズボンについた黒のシリコンをアセトンで拭き取る作業がまた一仕事でした。

12/12

残っていた右舷シールドのコーキングをしてきました。 今日はマスキングテープを使って縁取りした後、シリコンを塗り、整形しましたので、汚れを拡散させずに綺麗に仕上がりました。 写真は完成後のものです。 |

|

| 2024.12.9 |

シールドの補強

船体に元からついている備え付けのシールドに囲まれたキャビン上部空間には、CL7、FCV-628、ラジオ、小物入れをセットし、波浪飛沫や雨水がかからないようにしています。 最近このシールドに亀裂が拡がってきていますので、内側にフィルムを張って補強することにしました。 で、今日シールド3枚を外し、持ち帰ってフィルムを貼り付けました。 キャビン上にビスで固定してあるものを動かさずに奥にあるビスを外すのに、スパナの柄を長くしたり、ボックスレンチを1m程の棒の先につけたりと工夫しながらやっとシールドを外しましたが、良く考えると組み立て時にボルトナット迄手が届かないと組み立てられません。 で、後先逆ですが、シールドを外した後で、小物入れとCL7のケースのビスを外し、奥まで手が入るようにして今日の作業は終了。

全体工程をイメージしてから作業を始めていたら余計な苦労をしなくても済んだのに、馬鹿ですね~

なお、フィルムは熱を吸収しにくい素材の物を選択し、UVカット率95%のスリガラスのような採光性のものを採用しました。 夏の直射日光を遮り、機器に悪さをする温度上昇を抑える効果が期待できるのは嬉しいですね。(これらシールドの上から前方確認をし、操船しますので、スリガラスでも問題ありません) |

|

| 2024.12.4 |

カロリー消費の続き

昨日は釣りのはずが釣れず、カロリー消費だけを実感した1日でしたので今日もでられたらいいなと港にきましたが、白馬が飛んでいる状態なので出港を諦めました。

で、せっかく来たのだからと先般来、材料を購入・、準備していた船体にクリーナを塗る作業をすることにしました。 準備したクリーナは船舶塗装専用のリキッドタイプのものと、車にも使えるユニコーンの2種類です。

まず、専用クリーナを使います。 塗りムラの無いように塗布すればふき取りは不要のようです。 しかしながら、塗った後を透かして見ると汚れが残っています。 で、ユニーンを塗り、しっかりと拭き取ると汚れが取れますので、シコシコと汚れ落とし。 4時間ほど掛かって作業終了。 本日のカロリー消費結果の血糖値は何と148でした。 やはり、体を動かしてエネルギーを残さないようにしないといけないようですね。 写真は汚れが酷かったキャビン前面です。 綺麗に落ちているでしょう。 |

|

| 2024.11.18 |

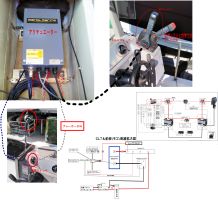

サブバッテリーチャージャーDVSRの異常対応

先日、久しぶりに釣行した際、DVSRのパイロットランプが点灯していないことに気づきました。

船を上架した後、キャビンに潜り込み、DVSR本体の作動ランプを確認しましたがやはり点灯していなく、DVSRが作動していないのを確認しました。

で、今日異常個所の確定と修理に出向きました。 パイロットランプが点灯しないのだから本体稼働用の電気の通電異常がどこかで発生しているのだろうと考え、次の順序で原因調査をすることにしました。

①バッテリーとDVSRを繋ぐ配線のチェック

②DVSRとエンジン駆動用メインスイッチ内の結束状態チェック

③DVSR本体機能の異常チェック

まず、一番可能性の高い①ですが、プラスラインのバッテリー端子とDVSR用のスイッチ端子の導通を調べると異常ありません。 次はマイナスラインの導通ですが、導通を調べるためのむき出しの端子がありませんので、DVSR本体側からマイナスラインを探っていくと、何としたことか線が引き出せます。 良く見るとバッテリーの接続端子部で断線していました。 念の為、断線している個所をバッテリーの-端子に押し当て、DVSRのスイッチを入れるとパイロットランプが点灯しました。異常原因が特定できたので、後は手持ちの2-8サイズの丸形端子を半田付けし、熱収縮チューブで絶縁処理をした後、マイナスターミナルにネジ止めして作業完了。 わずか半時間の作業でした。 ②や③の段階まで探らなければいけないようなら長時間作業になるので気が重かったのですが、案ずるより産むが易しでした。

断線の原因は、10/17にバッテリーを交換した時に、ラインを引っ掛けて切ってしまったようです。 |

断線箇所 |

| 2024.10.17 |

台車の空気補充と主機のバッテリー交換

空気が抜け、タイヤの変形が大きくなっていましたので、青空号さんにお願いしてコンプレッサーを使わせてもらい、空気を入れました。

私の台車と船の合計荷重は1200kg弱で、タイヤ1輪あたり600kgと大きな負担が掛かっていますので、8プライのタイヤを装着しています。 青空号さんのおっしゃるには8プライのタイヤは4.5気圧が普通で5気圧が限度とのことです。 私が事前に調べたネット情報では8プライのタイヤは450kgf/cm2の圧で520kgの荷重を支えることができるとでていましたので、5気圧入れました。 で、タイヤに荷重をかけて変形を見ると良い状態であると2人の意見が合いましたので取りあえず終了。

次は主機のバッテリーの入れ替えです。 主機駆動用バッテリーはPanasonic製船舶用カルシュームバッテリー85D31Rを4年前の進水時に新品を下しましたので、もう少し大丈夫なような気がしますが、秋祭りの新古品で同じ85D31Rが大谷マリンさんから発生するのを狙って載せ替えました。 狭い場所の奥の方に設置してあるので重いバッテリーを取り出し、新しいバッテリーを入れるのに少し苦労しましたが、ターミナルごと外したので何とか1時間ほどで終了。 すべての通電動作を確認して完了のはずでしたが、ラジオの選曲と時計設定を忘れて帰宅してしまい、次回のメンテナンスの種をまいてしまいました。

因みに取り外したバッテリーのCCA、電圧、内部抵抗を計測しましたが、新しいバッテリーよりも良い結果でした。 ソーラーパネルでの充電効果もあると思いますが、交換は時期尚早であったようです。 |

| 2024.10.15 |

主機のギャオイル交換を頻繁に行う必要性を認識しました

先日補機のギャオイルを交換しましたが、この時 ギャオイルのストック量が少なく主機の交換ができませんでした。 で、本日主機のギャオイル交換をしてきました。 前回交換してから20時間ほどしか運転していなかったのですが、1年経過していますのでオイルが劣化しているだろうと思い、交換したものです。

ところが、オイルを抜いてみると真っ黒です。 大谷さんにこの話をするとギャシフトの回数が多いとオイルが黒くなるとのことです。 私の船は釣樂リモコンを装備しており、釣りをしている間は頻繁にギャシフトを繰り返しますので、どうもこの影響のようです。 今後はこの点を頭に入れて頻繁にギャオイルの交換をすることにします。 |

| 2024.10.10 |

補機のエンジンオイルとギャオイルの交換、発電機のエンジンオイル交換と釣り具の補充

長い期間交換していなかった補機のオイル交換をしました。 海上運転が無く、陸上での慣らし運転だけでしたが長期間放置していたのでオイルも劣化しているだろうと、エンジンオイルとギャオイルを交換しました。 エンジンオイルは綺麗な透明でしたが、ギャオイルには少し金属カスが混じっていました。 前回交換した時の残りでしょう。

次いで、運転時間が長くなっている発電機のオイル交換をしました。 自分で発電機のオイル交換をするのは初めてなので、取説を読み、オイル量が400mlなのを確認、 オイルの種類は船外機と同じでした。 これでしばらく安心して使えるでしょう。

最後は釣り具の補充ですが、昨日100均でメタルジグ3本とイカ釣り用のスッテ4本を見つけました。 マルチプライヤーとリング、フック、収納用のポーチと箱を加えて12点で1500円でした。 で、家に置いていた竿とスピニングリールを整備して、補充してきました。 ジギングと烏賊釣ができるようになりました。 |

2024.10.4

|

主機のプロペラ交換

一昨日、台車の塗装を済ませ、浮かべてあった船を上架した後、港の水道で潮抜き洗浄。 その後、チルトアップせずに船置き場迄移動したものだから主機のプロペラに小さな欠けと曲がりを作ってしまいました。 すぐ新しいペラを注文し、今日交換してきました。

歳をとると注意力が散漫になって思わぬチョンボをしてしまいました。 2万円の出費、少し落ち込んでいます。 |

| 2024.10.2 |

台車の塗装の残り

船を港に浮かべてから、塗り残し個所の後塗装をしました。 特にローラー部は後から溶接をしたため、全体に錆が回っていました。 ローラーの軸を外そうとして築いたのですが、後加工した前軸部に入れたワッシャが錆で膨れ、ローラーが回らなくなっていました。 軸を叩き出して外し、取りあえず外側だけ用意していたステンレスのワッシャを入れて組み立て、ローラーがスムーズに回るようにしました。 後ほどステンレスのワッシャーを挿入します。 で、取りあえずすべてのの個所をタッチアップして塗装を完了しました。 |

| 2024.10.1 |

台車の塗装:上塗り

先日 目に付くところだけタッチアップしていましたが、中々腰が上がらず今日になりました。

まず、先日残していたフレームの下側の下塗り塗装をした後、上塗り塗装。 下側も含め、船を台車に乗せたままで、手の届くところを上塗りしてきました。

次回、船を降ろして、残りの細かい所を塗るつもりです。 全体の9割方塗り終えましたが、ローラー周りと横げたの中央部付近が塗り残しました。 |

| 2024.09.23 |

本日のメンテナンス;台車のタッチアップ他

本日の中心となるメンテナンスは、台車の錆で膨らんでいる個所のタッチアップです。 船首の乗り込み部に大きく膨らんだ錆と、車軸を釣りあげているロングボルトに錆がでています。 以前から気になっていたのですが、時間に追われてなかなか手が出ませんでしたが、今日はこれを処理するつもりで、サンダーと発電機を持ち込みました。 塗料は現地の物置に入っていますが、刷毛があったか覚えていません。 で、道中、ホームセンターに寄り購入。 ついでに、先般から切れていたライターも。

で、作業にかかりますが乗り込み部のタッチアップと車軸ボルトだけかと思っていたのが、良く見ると台車全体にわたってタッチアップすべき個所が沢山ありました。取りあえず、錆止めの下塗り塗料を塗って乾燥待ち。

その間に、スパンカのサイドステイロープとバックステイロープを交換。 スパンカのポールを倒したついでに、先日設置したレーダーリフレクターがポールに近くて風が吹くと接触するので、少し前方に移動させ、ポールとの距離を確保。 この作業に意外と手間取りました。 フォアステイロープに荷重がかかりすぎて、ポールが前に傾斜しますのでこの調整が難しい。 リフレクターの位置が少し低いことに不満が残りますが、取りあえず終了。

次は、バックステイロープのハンガーが鉄製の為、茶色の錆汁が船体を汚しています。 これを消し去り、新たな錆が流れださないように塗装。

こんなことで時間が無くなり、台車の上塗りは次回回しになりました。 |

| 2024.09.19 |

レーダーリフレクターの設置

NobⅦは平成元年製造の船ですから、法的にはレーダーリフレクターを設置する義務はありませんが、夜間航行する時に、相手船に見つけてもらえるようにレーダーリフレクターを設置しました。 法の拘束がないのでレーダー波を反射してくれれば良いので安価なバッタもんを選びました。 設置個所は法的には喫水線から4m以上高いところに付けるようになっていますが、私の船で一番高いのはスパンカ支柱で3.5mぐらいです。 で、できるだけ高くなるように写真のように設置しました。 波の乱反射で気づいてももらい難いかもしれませんが、ないよりマシでしょうの心境です。 |

|

| 2024.09.17 |

本日のメンテナンス:駐艇場の除草&補助チェーンの装着

午前中、青空号さんのエンジン整備のお手伝い。 午後、駐艇場周りの除草をしました。 船を引き出し、草刈り機を使って除草。 なぜか新品の刃に替えたのにあまり切れませんが、背の短い船周りの草を借り終わりました。 で、次は物置の裏側と両サイドの膝よりも高いく伸びている草を刈る番ですが、ここで草刈り機の刃を表裏逆に取り付けているのではないかと気づき、交換処理。ガソリンも補給し、長い草に挑みます。 やはり表裏を交換した草刈り機はよく切れますが、背の高い草は中々強敵です。 結局、除草に2時間も掛かってしまいました。 疲労困憊ですが、気力を奮い立たせ、先日 用意した補助チェーンを装着。 後、台車のペンキ塗をしたかったのですがあまりの暑さにギブアップ。

何とか気になっていた仕事を終えたのが暑い盛りの15時前でした。 |

| 2024.09.13 |

船体が台車からずり落ちるのを防止するのための補助チェーンのフック交換

ハンドウインチで船体を台車に載せた後、移動時に船体が台車から落ちないようにφ6mmのワイヤーケーブルを張ったままにしています。

と、言うのも台車にはローラーの設置と受台の表面に硬質ゴムを張り付けてあるため、滑り安くなっており、船体がずり落ちるのを防止するための処置です。

さらに、このケーブルが錆等で断線すると船体が落ちますので補助のチェーンを付けています。

9/6の釣行時に事故が起きました。

ハンドウインチのストッパーが外れていて、ワイヤーケーブルが自由に出ていくような状態で船置き場から港のスロープまで移動し、進水させて初めてストッパーが外れていることに気づきました。 補助チェーンのフックが伸びて壊れ、外れています。 幸い、船は無事進水して水に浮いていますので、船体の損傷も無く無事でしたが、移動中に船体がずり落ちていたらとぞっとしました。

フックの耐荷強度は80kgでしたが、写真のように伸びています。

スロープでの必要な牽引力は200kg弱で、船体重量が約100kgなので、安全を見込み、耐荷力250kgのフックに交換しようと思い用意しています。

なお、ウィンチのストッパーが外れた原因は、駐艇時にメンテナンスに船上にあがるステップの最上段でウィンチに足をかけますが、この時ストッパーに足がアタリ外れたのに気づかなかったと思われます。 以後注意しなければ。 |

|

| 2024.09.09 |

本日のメンテナンス;DVSRの異常

先週太刀魚釣りに出た時、サブバッテリーチャージャDVSRのパイロットランプが最後まで消灯したままでした。 そういえば、サブバッテリーをディープサイクルバッテリーに交換してからランプがついて無かったような気がしていましたが?・・・新しいバッテリーの方が電圧が高いから点灯しないのだろうなぁ~程度に思っていました。 釣りに出て、メインバッテリーにはエンジンからの充電があるのに対し、消費電力だけのサブバッテリーへDVSRが分配しないのはさすがにおかしい。 と、思い、家でDVSRの取説を取り出して読むと、サブバッテリーを充電しているときは常時点灯、メインバッテリーを充電しているときは点滅との解説です。 これから考えるに消灯しているのは明らかに異常事態です。

で、今日、エンジンをかけ発電中の状態での状態を調べるため100Lの水とテスターを持ってメンテナンスに出かけました。

まず、最悪のケースですがDVSR本体が壊れていて作動していないかも知れないので、メインバッテリースイッチとサブバッテリースイッチをONにし、DVSRの作動スイッチをON-OFFして、DVSR本体についているパイロットランプが点灯するがどうかを調べ、その後運転席前のパイロットランプの点灯調査をするつもりで、キャビンに潜り込み、バッテリースイッチをONにした後、DVSRの作動スイッチをON-OFFすべく見ると、OFFになっているのに気づきました。 これではDVSRが作動するはずも無く、パイロットランプの消灯状態は正常です。 で、作動スイッチをONにすると、本体のパイロットランプが点灯し、正常に作動していることが確認出来ました。 キャビンから這い出て運転席前のランプを確認すると点灯しています。 結局アクセサリーバッテリーを交換した時にOFFにした作動スイッチをONに戻すのを忘れていただけでした。 DVSRが壊れていなかったのを喜ぶべきなのか、うっかりミスに気づかない老害を悲しむべきか入り混じった気持ちで本日のメンテナンスは終了。 結果的にはめでたしめでたしでした。 ので、せっかくエンジンをかけるつもりで持って行った100Lの水を使って、補機の慣らし運転をして帰ってきました。(補機の起動は永らくかけていなかったので少し苦労しましたが、起動した後は調子良く動いてくれましたのでめでたし、めでたしでしょう) |

| 2024.9.2 |

デッキライトのスイッチシステム変更

8/22に完成させた2基のデッキライトは車用の汎用リレーハーネスを購入して、リレースイッチで点灯するようなシステムにしていました。、リレーをON-OFFするロータリースイッチを雨がかからないように魚探BOXに張り付けていましたが、塩分の侵入により端子が錆びる懸念が出てきました。

で、サーチライトの追装備時に発生した残りの防水トグルスイッチ(20A)を使ってデッキライトのスイッチシステムを再構築しました。

リレーハーネスに繋いでいる個所の電線を切断してリレーハーネス全体をを取り除き、デッキライト2灯を1つのトグルスイッチでON-OFFできるように再配線しました。 トグルスイッチは、運転席前のサーチライトのスイッチの右側に並べて設置しています。 |

|

| 2024.8.27 |

サーチライトの追装備

デッキライトの追装備に合わせ、夜間航行時における障害物確認のためのサーチライトをつけました。

できるだけ高い位置につけ、船首による死角を少なくしたかったのですが、白色灯と同じ高さになって、船検の障害になりそうなので、写真の個所になりました。 白色灯が見えなくなる角度が6度以内ならばOKのようですが、とてもその範囲に収まりそうもありませんし、使用頻度を考えると白色灯のポストを継ぎ足し加工するのも如何なものかと考えました。 幸い取り付けステーの位置が前方にでており、この状態でライト裏側の放熱板と風防のアクリル板との隙間が5cm程確保できるので大丈夫だろうと思います。 使ってみて駄目ならまた何か考えます(たぶん使うことはないと思いますが・・・ね。) |

|

| 2024.8.22 |

デッキライトの追装備

釣友が夜釣りのイカ釣りに出たのに刺激されて、デッキライトとサーチライトの安いものが無いかネット漁りをしていると、850円のLED灯を見つけました。 φ25mmのオーニングのパイプに取り付けるためのブラケットも430円ですので、2個セットで2250円、配線はスイッチ付きリレーハーネスフォグランプセット(2灯用、12v40A)1300円、延長コードは1.25sq10m2000円、合計5550円でデッキライト2灯を追装備出来そうなので後先を考えずに先週末購入。

で、暑い中今週3日間かけて艤装。 実は2日目で一応完成を見たのですが、試験点灯でオーニングのアルミパイプの中で電線の被覆に傷を付けたみたいで、1つの回線をショートさせ、30Aヒューズを飛ばしてしまいました。 LEDライトを壊したかなと思いましたが特に異常なく、フォグランプハーネスも無事だったので、今日ショートさせた側の配線をやり直して完成させました。 飛ばした30Aヒューズは、12v、24w×2灯なので10Aに変更しました。 また、デッキライトだけなら4~5Aの負荷ですから普通のスイッチでも良かったのですが、コストがそんなに変わらず、今までリレースイッチを使ったことが無かったので130wでも使えるリレーハーネスセットにしました。

後先を考えずと書きましたが、良く考えなくても、昼間の短時間しか釣ができないのに夜間に使うライトを装備しても宝の持ち腐れですが、5千円の遊びと考えれば、艤装そのものを楽しめたので良かったかなと・・・・

|

|

| 2024.8.14 |

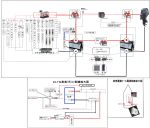

電動リール用電源取出回路の改良と関連するアクセサリー用-側バスバーの制作と設置

電動リールの最大電流をチェックして、現行の配線方法ではコードの許容電流を超える事が解りました。

私が使っている電動リールの最大電流は

LEOBRITZ 300J ・・・・・・・・・・・・・ 16A

LEOBRITZ S400 ・・・・・・・・・・・・・ 13A

HYPER TANACOM 400F ・・・・・・ 13A

です。

後部の取り出し口は右舷取出口の配線に左舷側の取出口の配線を直列に繋いでいますので、2基のリールの最大負荷時の電流が29Aとなり、バスバーから右舷取口までの2Sqのコードの許容電流27Aを超えてしまいます。 ヒューズは30Aなので落ちずに電線の許容電流を超える状態が続くことは気になります。

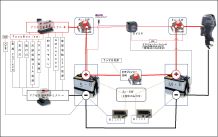

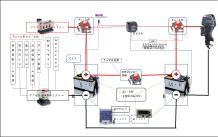

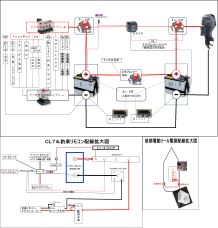

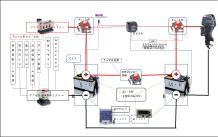

で、右舷と左舷各々別回路とし、バスバーに繋ぐことにしました。 が、取り付けビス径が4mmと小さく、2重取り付けが不能な-側のバスバーの回線数がオーバーします。 でこれも作り直すことにして、有り合わせの材料で作りました。 上の写真は自作のバスバーと取り付け状態、下の写真は配線図です。 |

|

| 2024.8.5 |

運転時間

2日のオイル交換時に運転時間を見るのを忘れ、今日確認に行ってきました。 何と255時間でした。前回の2023.10.12は240時間でしたので、9か月で15時間しか載っていなかったことになります。釣行回数が5回ほど、1回あたり2~3時間。 改めて、釣りの時間が少ないことを自覚しました。 もう少し乗らないと船が可哀そうですね~ 釣行時間は限られているのでメンテナンスばかりしていないで釣りに出ますかね~・・・・・・ |

| 2024.8.2 |

エンジンオイルの入れ替えとスパンカのフォァステイロープ交換

オイル交換作業

7/30にエンジンの塩抜き運転をした時、洗浄水が無くなりエンジンの過熱警告ブザーがなっているのに気づくのが遅れ、インペラを壊してしまったかも知れず、もう一度水を持ってきてエンジンをかけてパイロット水の出を確認しなければと思いながらその日は帰宅。

で、今日思いついて、どうせエンジンをかけるならオイル交換も合わせてやろうと大谷マリンによってエンジンオイルを補充。 暖気運転をするとパイロット水が勢い良く出ていますのでまずはインペラは壊れていないことを確認。 後は、青空号さんに頂いたオイルチェンジャーを使ってスムーズにオイル交換終了。 今回のオイル交換の理由は運転時間でなく、期間が前回の交換から9か月と半年を過ぎている為でしたが、廃油の色をみると黒く濁っており、交換のタイミングとしては良かったようです。

フォアステイロープの交換

スパンカのステイロープが劣化してボロボロになっています。 特にフォアステイロープの劣化が著しいので交換するつもりで大谷マリンで一月ほど前に交換材料を購入していましたが、暑いのと体調が悪かったことが重なって延び延びになっていました。 で、今日 時間ができたので暑いのを我慢しながら、スパンカのポールを倒し、ロープ交換をしました。 今まで使っていたロープはホームセンターで購入したものですが、写真のように劣化が酷い状態です。 今回購入したものは、ヨット用のものですので少しは長く持ってくれるだろうと期待しています。 様子を見て他のステイロープも交換します。

|

|

| 2024.7.20 |

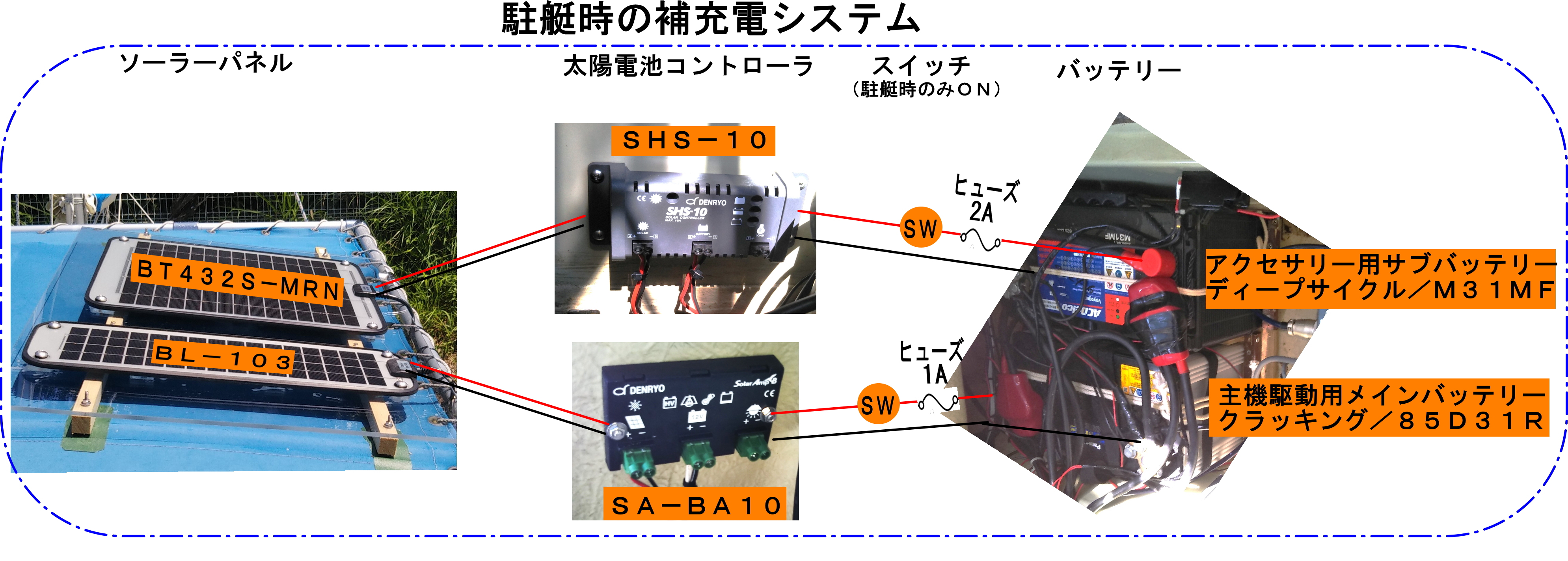

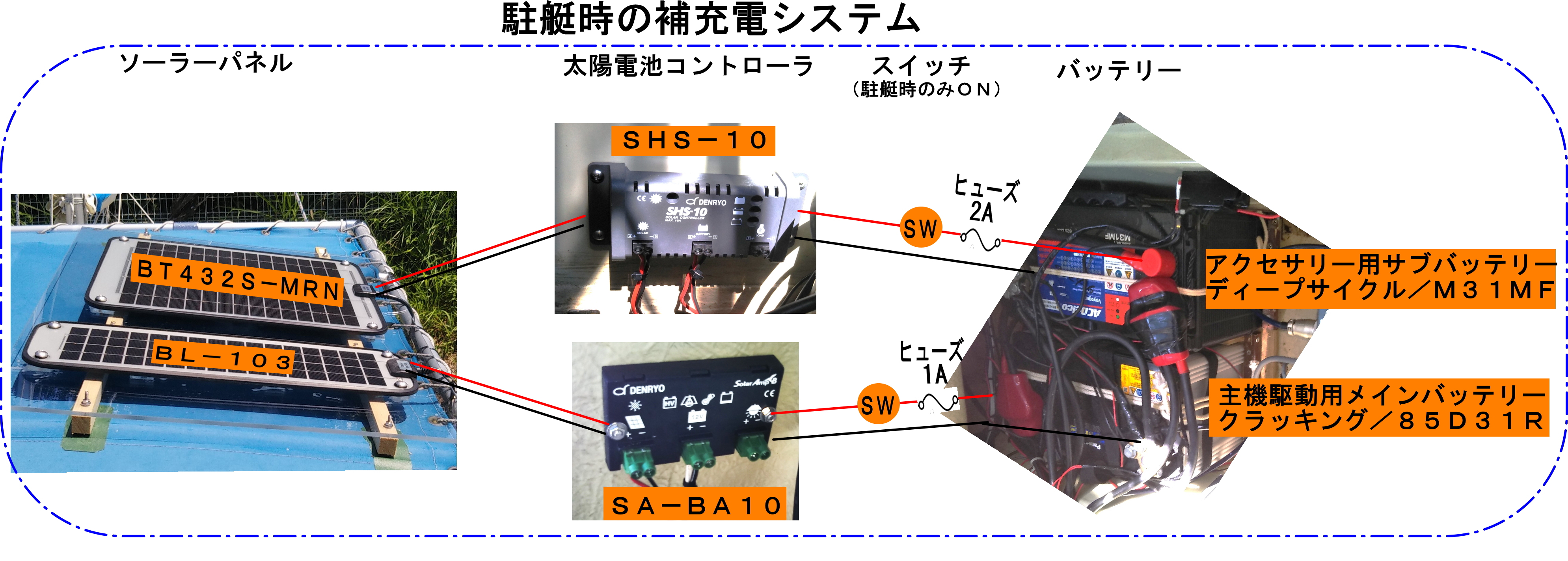

駐艇中のバッテリー補充電システムがやっと完成しました

DC-ACインバーターの設置に端を発したバッテリーと駐艇中の補充電システムがやっと完成しました。やっとというのも乗り越えないといけない問題が3点でてきたからです。

①点目は、従来BL-103とBL-432について、発売元が不要と言っていた充電コントローラが突然必要だと言い出したこと。

②点目は、K艇に移設していたBL-432をNobⅦ号に戻す艤装中にBL-432のパネル表面に異常な気泡をみつけ、発売元と協議すると経年劣化でし修理不能なことが判 明したこと。

③点目は、BL-432の代わりに購入したBT432S-MRNの取説に集光と水平設置がパネル機能を発揮する為に必要との記述を見つけたことです。

事の発端は、湯沸し器と扇風機が使えるようになりましたが、その代償に必要な補充電量の増加と回数が増えたので、クラッキングバッテリー85D31RをディープサイクルバッテリーM31MFに交換しました。 また、補充電用のソーラーパネルBL-103よりも発電量の大きなパネルを物色していて①の問題を発見。 販売元から製造元に確認してもらうとバッテリーが満充電になっても電流を遮断する機能がないので、発電量の小さなBL-103は不要と思われるが、BL-432はぜひ装備するようにとの回答。

で、解決策は昔K艇にNobⅦ号から移設したBL-432を元に戻し、充電コントローラを購入して設置する。 一方、補充電量が小さくてもよい K艇にNobⅦ号からBL-103を移設する。 充電コントローラは本来15w程度のソーラーパネルには使わないとの事でしたが、逆流防止と満充電時の電流遮断と復帰制御目的で廉価なSHS-10を購入。

(本来はSHS-6で良かったのですが廃板になっていて入手できず、上位機種に代替えしました)

②点目の問題については、防水用に表面に張ったフィルムが劣化しており、万一、水が入ればセルがショートし、発熱→最悪発火の危険性があるので艤装を中止し、新たなソーラーパネルを購入することにしました。 正規ルートで購入すると6万円弱の出費になりますので、15w程度のソーラーパネルの廉価版をネットで探しているとBT432S-MRNを見つけました。 BL-432の製造メーカーと同じところで作られており、諸元・仕様も全く同じです。 が、事業者向けの商品で購入できません。 諦めずにネットサーフィンを続けているとBT432S-MRNを個人向けに発売しているメーカーを見つけ購入。 値段は半値でした。

③点目は、取り寄せたBT432S-MRNの取説を読んでいて、集光場所と水平設置がパネルの機能を発揮させる重要な点である事を知らされました。 NobⅦ号の駐艇中に集光に優れ、水平設置が可能な場所はオーニングの上しかありません。 オーニングの中央に入れてあるφ25mmのアルミパイプ2本の間に桟木を渡し、その上に5mm厚のアクリル板を載せてパネルのベースにしました。 ついでに集光場所としては悪いキャビン前面壁に設置してあるBL-103も移設することにしました。

追加の④点目の問題は、発電量が少なく不要とされていたBL-103用の充電コントローラですが、最近の釣行が数か月あくこともあり、この間のバッテリー制御・監視の意味で廉価なSA-BA10太陽電池コントローラを入れました。

なお、太陽電池コントローラとバッテリーの間にヒューズ設置を求められているので、プラスラインのスイッチとバッテリーの中間に、BT432S-MRNラインは2A、BL-103ラインは1Aの管ヒューズを設置しました。 |

BL-432移設迄の流れ

駐艇時の補充電システム構築の流れ

|

| 2024.7.7 |

悩ましいバッテリー問題も解決の目途が立ちました

私の船の問題であった充電コントローラも昨夕自宅に届き、船につけるだけとなってほぼ一件落着。

友人艇の方に問題?・・・・・

7/3に、友人艇のバッテリーを2年落ちですが機能はほぼ新品同様のPANASONIC製船舶用カルシュームバッテリー85D31Rに交換し、ソーラーパネルBL-103を繋いで艤装を終えました・・・・・・・

が、帰宅してから釣行時のバッテリーの使用状態とソーラーパネルによる補充電能力を整理していたところ、GPS魚探(YAMAHAの10インチシリーズを想定)を1日(8時間)稼働させ、消費した電流の補充電に要する期間が約2週間程かかることが解りました。 週一で釣行する友人にとっては、1回ごとに持ち帰り充電する必要がありますので何のためにソーラーパネルを付けたか解りません。

自分の船は1万円ほどの投資をしたと言え、問題なく使用でき、友人艇には不満の残るソーラーパネルの交換は心苦しい限りです。

取りあえず、7/4に、キャビンの床を開けて毎週重いバッテリーを持ち出さなくても良いように、持ち帰り充電専用で使う予備バッテリーを取り外し易いキャビンの床上に設置して使える右図の配線システムを組み込みました。

後は、7/6に現地で合流する約束の友人に状況を説明し、場合によっては元に戻せば良いと考えました。

で、昨日、説明をしましたが、その最中に彼のGPS魚探はYAMAHAの8インチサイズのものだと解りました。 カタログブックには8インチサイズのものは載っていませんが゛、9インチシリーズの消費電力が約10wと出ています。 これは私が想定していた10インチシリーズの24wのものの半分以下です。

1日8時間の釣りで消費する電力は10w÷12v×8h=6.67A/日。 これをBL-103で補充電するには(6.67A/日-(0.34Ah×3.5h/日))÷(0.34Ah×3.5h/日)×1.2=5.52日 となり、週一回のペースの釣行でも大丈夫との結果が出ました。

連荘釣行の場合は、補充電に11日かかるので、この間に釣行する場合は、新たに作った予備バッテリーのシステムを使えば良いことになり、真夏の熱い2日間フラフラになりながら行った作業が実を結びました。

と言う事で悩ましかったバッテリー問題も解決の目途が立ちました。 友人艇もソーラーパネルBL-103で補充電するバッテリー85D31Rと予備バッテリーの使用を可能にした新しいシステムでストレスなく釣りを満足してもらえるでしょう。 Win-Winで落ち着いて良かったです。

|

|

| 2024.6.29 |

悩ましいバッテリー問題 ”続き”

注文した充電コントローラSHS-6が品切れで購入できませんでした。で、その上位ランクのSHS-10を再注文しています。

どちらも電菱社製ですが違いは電流をコントロールする下限値が6Ahか10Ahの違いです。 発電量1AhのBL-432では使わない範囲の機能ですのでどうということはありません。 値段が3千円程あがりますが、それでも電菱社製のSS-6の約7割、Y’GEARカタログに掲載されているネクストエナジーアンドリソース社製のSS-6Lの約半分の値段ですから。 |

|

| 2024.6.28 |

悩ましいバッテリー問題

アクセサリーバッテリーが深放電しても耐えられるディープサイクルバッテリーに替えたのは良いのですが、次の悩ましい問題が・・・・・・・・

アクセサリーバッテリーの使用電力が増えるということは、ソーラーパネルを少し大きなものにしないといけないのではないかと・・・・・・・・・・

で、愛読書のY’sGEARカタログを繰っていて異なことを見つけました・・・・・・・・・・・・・

NobⅦで使用しているソーラーパネルBL-103は、NobⅦを進水させた時の2020.6に購入したものと2022.1にツインバッテリーに替えた後に購入したものですが・・・

最新のカタログでは、逆流防止と過充電防止のために充電コントローラを別途購入して付けるように記述されています。 と、いうことは昔買った現在使用中のBL-103も付けなければならないのか疑問が生じます。 また、昔私が使用していたものを友人艇に譲ったBL-432についても同様の疑問が・・・・・・・・・・

で、Y’sGEARに問い合わせたところ・・・・

昔も今も、自己制御型独立単結晶セルを装備しているので充電コントロールはします。 が、満充電になっても電流が流れる構造になっており、過充電になる可能性があるために充電コントローラの設置促す記述としたとのこと。(充電コントローラには逆流防止機能があるので、2020年販売のものから逆流防止ダイオードを付けていない)・・・・

ところがぁぁ・・・・・・・・Y’sGEARの補足説明がまた悩ましいこと・・・・・・・

BL-103は満充電後にソーラーから送られる電流は小さく、自然放電等との事を含めて考えると過充電にならないと思う。 従って、充電コントローラは不要ですとのこと。 また、新しいBL-103は新規案件に該当するか否かは販売日が微妙な位置にあり、不明なので逆流防止ダイオードがついているか否かを調べて無ければ逆流防止対策をしてほしい。 とのこと・・・・・

BL-432については、発電力が大きく、過充電になるので充電コントローラをつけてほしい。 とのこと・・・・

私の船は充電コントローラは不要ですが、友人艇は必要との結論になり、余分な出費をしてもらうことになるが、黙っていると過充電が原因のバッテリー破裂や火災が起こる危険性を考えて、心苦しいことでしたが情報を伝え、対策を検討した結果、

友人艇のバッテリーはGPS魚探だけに繋がっており、電力使用が少ないので、BL-103でも週1回程度の釣行なら補充電が可能である。

私艇は、新しいBL-103の逆流防止ダイオードが無く、装備する必要があること、及び、発電力の大きなソーラーパネルが必要なのでBL-432の充電コントローラの費用負担は吝かでない。

ということで、私の船についている逆流防止ダイオードの無いBL-103を友人艇に移し、友人艇のBL-432を逆流防止ダイオードを残して私の船に移設することになりましたが。・・・・・・

Y’sGEARカタログにある充電コントローラSS-6Lは2万円弱と高額なのでネットで探したところメーカーが異なりますがSS-6Lが1万2千円あまりで見つかりました。 さらに半額のSHS-6の機種も見つけ、販売先に私のソーラーパネルBL-432とバッテリーM31MFの情報を伝え、SHS-6とSS-6Lが使えるか否かまた両機種の違いを質問したところ返ってきた答えは、機種の差は大してない事、両機種とも問題なく使えることの回答がありました。

がぁぁ・・・・ BL-432の発電流が1Aと小さいので6A以上ソーラーパネルを対象としているコントローラーは不要でないか?

また、1Aでは過充電にならないと断言され、混迷するばかり。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

で、出した結論は、BL-432に充電コントローラを付ける。 過充電になるかどうかは解らないが、片やいるといい、片や不要との意見の判断は私ではできないので、過充電の件については不明だけれども安全側を取ることにしました。 また、逆流防止対策としても役立つとの判断もあり、安価なSHS-6を選択し、注文しました。

来週 天気の合間を見て移設工事をすることになりそうです。

|

| 2024.6.25 |

アクセサリーバッテリーをディープサイクルバッテリーに交換(実装)

医者通いと天気の合間にサブバッテリー(アクセサリー類専用バッテリー)をディープサイクルバッテリーM31MFに交換する艤装工事に行きました。

新しいバッテリーは、既存の85D31Rとは高さと長さが違いますので、調整が必要です。

一つ目は、左舷側にアクセサリーバッテリーを積んでいたのですが、新しいバッテリーは2cm程高いので、バッテリーの上を通っている釣樂リモコンのコントロールケーブルの曲がり負荷が大きくります。 で、主バッテリーと位置を入れ替えました。

二つ目は、新バッテリーの長さが長いのでバッテリーの据え付け木枠を加工し、長いバッテリーでも入るようにしました。

ここまで準備してから重い新バッテリーを据え付けましたが1本だけ電線の長さが足りず、再度新バッテリーを取り出し、前後を逆にして据え付け、何とかすべての条件を満たすディープサイクルバッテリーへの交換艤装が終わりました。 |

|

| 2024.6.20 |

アクセサリーバッテリー交換

私の船は、エンジン起動専用の主バッテリーとアクセサリー類専用のサブバッテリーを装備しています。

どちらも、Panasonic船用カルシームバッテリー85D31Rで、主バッテリーは2020.3、サブバッテリーは2022.10購入したもので、海上ではエンジンの発電機からデジタルサブバッテリーチャージャーDVSRを介して両バッテリーへ充電し、陸置き時はそれぞれにソーラーパネルBLー103から補充電するシステムです。

2024.5 DC-ACインバーターを取り付け、湯沸し器や扇風機を使えるようにした結果、サブバッテリー(アクセサリーバッテリー)の負荷が増え、最初のテストで10.7v迄下がりました。

使用しているバッテリーはクラッキングバッテリーで、この種のものは過度の放電状態(容量の75%≒10v以下に電圧が低下した状態)になると、極端に蓄電能力が

低下し、再充電しても回復できなくなるそうですが、海上に出ての実用テストを繰り返しているうちに遂に2024.6.15のテストでは10.2v迄低下し、エンジンからの充電では12.4v、発電機による現地充電でも12.8v迄しか回復せず、持ち帰り回復充電した結果やっと13vの満充電になりました。 また、海上ではCL7の画面に10.4v、10.3v、10.2vと段階ごとに電圧低下の警告メッセージが出ます(CL7は10v以下でシャットダウンします)。

素人の付け焼き知識に基づくと、当該バッテリーの基準CCAは565Aと高いのですが、RCは100min程度しかないと思われ、間違った知識かもしれませんが、繰り返し沢山の電流を消費する放電を行うと急激に電圧降下する様です。

一般的には、クラッキングバッテリーは12.4v以下迄下がるような使用を繰り返すと、再充電しても元に戻らないと言われており、今回の事象はこれに該当すると判断して、アクセサリーバッテリーの使用状態に適合したディープサイクルバッテリーに交換することにしました。

新しいバッテリーは、Voyager AcDelco M31MFです。CCA625A、RC180minと使用中のバッテリーよりも高性能なものにしました。

ディープサイクルバッテリーは少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーで、 エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプ、電動ウインチ等の電源として優れているとされていますので期待に応えてくれるものと思います。

因みに、このバッテリーの購入額ですが、ある船用の備品を売っているメーカーでは45千円と出ており、あまりにも高額なのでネットで安価なものを探すと14千円超の物が゜最安値でありましたが「メーカー保証なし」と表示されていたので、その上の18千円弱の物を購入しました。

現物が着いたので安い理由があるのだろうと、電圧を計ると12.7vでした。 新品でも長期間おいておくと放電して電圧が下がりますので、恐らく在庫がダブつき長期保存していたものが安く市場にでてきたものかもしれません。 取りあえず充電すると、電圧13.0v、CCA794A、内部抵抗3.9mΩを表示しましたので使えるだろうと思います。

家内の介護の時間の合間を見て艤装にいきますが、たかが湯沸し器を使えるようにしただけで高い買い物になりました。

|

|

| 2024.6.14 |

キャビン換気の艤装

昨日で私の糖尿病絡みの高血糖を下げる治療入院も終わり、家内の入院先の主治医との面談と家内の面会もできたので、今日はキャビンの換気をする為の3か所のルーバーを設置・艤装に行きました。

往路、ホームセンターに寄り、径60mmのホールソーを買おうとしたら6千円と高額です。 で、何かもっと安いものはないかと探していると木工用のホールソーセットで最大径57mmのものが1500円で売っているのを見つけ、これを購入し、艤装に向かいます。

最初は、ルーバーベンチレーターをキャビン後部壁の上部付近(メンテンナンス用板蓋上)に取り付ける艤装です。 メンテ用の板蓋を取り外し、ルーバーベンチレーターの穴をあける作業を始めますが、何とした事か、25mmのホールソーを入れた道具箱を積み忘れてしまっています。 ということは、3.8mmのドリルの歯と電動糸鋸の歯も忘れているということです。 仕方ないので今日買ったホールソーセットの一番径が小さな38mmを使って4隅に穴を開け、手動の糸鋸でホール間を切って何とかルーバーベンチレーターの空気口を開けました。 後は3.8mmのドリルの歯を近くのホームセンターで購入して、4mmのボルトナットで板蓋にルーバーベンチレーターの取付完了。 室内灯も新たにベンチレーターの下に取り付けました。

次は、ラウンドベンチレーターの取り付けですが当初は左舷のキャビン壁に取り付けるつもりでしたが、風が良く通るキャビン前方に取り付けることとし、径57mmのホールソーを使って生け簀蓋の上の両サイドに穴を開け、4mmのボルト4本で締め付けました。

これでキャビンに約60mmの換気孔2個所と10cm×15cmの換気孔1個所の径3か所のキャビン換気口が出来ました。

もちろん、前面の雨水や海水を被るラウンドベンチレーターの外周は日本小型船舶検査機構の指導どおり、シールを施しました。

|

後部換気口

前部換気口 |

| 2024.6.12 |

キャビン換気の計画検討

キャビンの換気については、海上に出た時は前方のエアインテーク窓を開ければフレッシュな空気により、適度な温度が確保できるが、陸上保管中は、密閉状態となり、夏季の日差しにより室温が50度以上の高温になることがあり、室内に設置したバッテリー、釣樂リモコン、インバーター等の機器に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

で、暇だし、キャビン換気について課題を洗い出し、関係機関に問い合わせ確認をしたうえで、写真欄に掲載したキャビンの換気計画を作成しました。 部品の注文を済ませましたので、時間を見つけて艤装に行きます。

なお、洗い出した課題内容と問い合わせ結果は以下の通りです。

課題の1つ目は、

使用部材として期待するソーラーベンチレーター(太陽光により換気ファンを回し自然空気を取り入れることができる)を鉛直に設置した時に期待通り稼働するか?

Y’sgearに問い合わせたところ

鉛直に取り付けても動くが、太陽光の照射が水平に取り付けた時より少なくなるので、期待能力は落ちるだろう。

課題の2つ目は

キャビンに穴をあけ、ルーバーを取り付けた時に船検に引っ掛からないか?

日本小型船舶検査機構に問い合わせたところ

①船検はとおる。 ②大規模改造でないので臨時検査は不要。 ③外部から水がキャビンに入らないようシールをしっかりすること。

|

キャビンの

換気計画 |

| 2024.6.4 |

PANASONIC船舶用カルシームバッテリー85D31RのCCA値

PANASONIC製船舶用カルシュームバッテリーはクラッキングバッテリーであり、クラッキングバッテリーでは一般的に過度の放電状態(容量の75%以下に電圧が低下した状態)になると極端に蓄電能力が低下し、再充電しても回復できなくなるそうです。 アクセサリー類をカバーするサブバッテリーとしてこのバッテリーを使っていますが、今回インバーターを繋いだことによる電力使用量の増大により放電量が増加し、回復困難な自体にならないように現在の疲労度を把握する目的で下欄に記したような作業をしてきました。

しかし、疲労度の重要要素となるCCA基準値が不明であったため、一旦はCCA推定値を高い目にして良好と判断したのですが、ネオネットマリンさんに問い合わせた結果「製造元から565Aであるとの回答を得た」と連絡がありました

とすると、535.5÷565×100≒95% とCCAから見た健全性は高く保たれている事が解りました。

ネオネットマリンさん有難うございました。

今回の作業では、バッテリーの種類から疲労判定の仕方等々迄色々な情報を得て、私なりにPANASONIC船舶用カルシュームバッテリー を理解し、バッテリーの疲労度の意味を理解した上で検証が出来ました。 その過程をまとめましたので参考までに紹介します。

理解が異なる点や間違いについてお気づきの点がありましたらご教示願います。

疲労度の検証の他に、アクセサリー類専用バッテリーにクラッキングバッテリーを使うのは不適切で、ディープサイクルバッテリーを使うのが良いことも勉強しました。 次回更新時に採用します。 |

疲労度の検証

総合判定 |

| 2024.5.31 ~6.1 |

バッテリーの疲労度測定

私の船はエンジン駆動用の主バッテリー(2020年購入)とアクセサリー類用のサブバッテリー(2022年購入)の2基を備えています。 どちらもPANASONIC製の船舶用カルシームバッテリーです。 両バッテリーは海上にでている時はエンジンからの発電電力をサブバッテリーチャージャーにより分配充電しています。 陸上保管中は各々別個にソーラーパネルにより補充電していますが、最近、インバーターを取り付けたことにより、サブバッテリーの電力使用量が増え、サブバッテリーの疲労による充電能力の劣化が気になります。

で、バッテリーの電圧とCCAを測り、バッテリーの疲労度合いを調べることにしました。 結果は写真欄の表のとおり、大丈夫だろうとなりました。

この度のことで勉強したのは、アクセサリー用のバッテリーは小電力をたびたび使うので、船舶用カルシュームバッテリーの様なクラッキングバッテリーではなく、ディープサイクルバッテリーが適していることを知ったことでした。 次回更新時にはディープサイクルバッテリーに交換します。

※追記6/2に海上に出て、湯沸し器を使ってインバーターによる電力消費を確認しましたが、使用によって0.5v程度電圧が下がるのが確認できましたが、エンジンからの充電ですぐに13v以上に回復したので、健全な状態にあると思われます。 |

測定結果から

見た疲労度 |

| 2024.5.31 |

スパンカのセールカバーの作成、USB延長コードの交換他のメンテナンス

①スパンカのセールカバー

破れているので新たに作りました。 ブルーシートを切り取り、12mmのアルミ製のハトメを取り付け、ロープ結合穴とします。 写真はスパンカをたたんだ状態でセールをカバーしている様子です。

②ミニ扇風機のUSB延長ケーブルの交換

購入した通電スイッチが不具合なため、1mの延長ケーブルではやや長さが不足します。 で、2mの延長コードを電気店で探してきて交換しました。

③仕掛け整理箱

色々な仕掛けをキャビン内に置いていますが、量と種類が増えてキャビンのの床に拡がっています。 で、整理箱を作り整理・収納しました。

③バッテリーの疲労度測定

インバーターを取り付け、湯沸し器とミニ扇風機を使えるようにしましたが、テスト段階で電圧が10.7vまで下がり、発電機と充電器を持ち込んで12.8vまで回復しました。 これを繰り返すとバッテリーが回復しなくなるそうで、青空号さんがバッテリーアナライザーを貸してくれました。 CCA(コールド クラッキング アンペア)を測り、疲労度を調べてみました。 結果は上段の記述をご覧ください。 |

スパンカのセールカバー バッテリーアナライザー |

| 2024.5.24 |

物置扉の修理と草刈

前回メンテに来た時、物置扉が歪んでいるのに気づきました。 誰か悪戯したみたいです。 で、今日、天板を外し、扉の釣り枠のひずみを正し、扉の板金をして元通りに修理しました。 吊り扉構造の2個のプラスチック製の吊り車の1つが壊れてなくなっていましたので、応急処理として、たまたま落ちていた前回のメンテの時のべニアの25mm穴孔カス=23mmの径の丸い板=を車輪にして組み込み、何とかきれいに修理できました。 後、伸びている船周りの草を刈って本日のメンテナンスは終了。 草刈り機のガソリンが余ったので隣の友人艇回りも除草してあげました。 |

| 2024.5.22 |

ミニ扇風機のUSB接続

前記のとおり、ミニ扇風機の電源は、インバーターーで生成したAC100v電源を再度DC5vに変換し、USBコネクターに繋ぐ方法とバッテリーからACに変換しないDC5v電源をUSBコネクターに繋ぐ方法があり、後者の方がエネルギーロスが少ないのが明白ですが扇風機のリード線が2mと短く繋げません。 で、延長ケーブルが無いか扇風機の購入店に問い合わせたところ無いとの返事です。

が、諦めずにネット検索するとありました。 USBタイプAのオス/メスケーブル 1mとジャストサイズです。 他のものを検索すると給電専用USBタイプA通電スイッチ 30cm

を見つけました。 2本で900円程と安価ですが送料500円必要です。 両者を組み合わせた製品もあったのですが事業者のみ購入可とのことで残念ながら注文できませんでした。 で、延長ケーブルとスイッチケーブルを購入し、今日艤装に行ってきましたが、なぜかスイッチケーブルが通電せず、仕方なく延長ケーブルのみで組み込み、DC→DCの電圧変換のみのエネルギーロスがない艤装が完了しました。 因みに通電しないスイッチケーブルは返品手続きを取りました。

|

|

| 2024.5.17 |

ミニ扇風機の艤装

夏の暑さに耐えるために、少しでも涼しくと運転席の前にミニ扇風機をつけました。

運転席前のキャビンの屋根の下に常設したかったのですが、カバーシートに接触する為、仕方なく屋根の上に使用時だけ蝶ネジで固定する方式をとりました。 蝶ネジ1本で固定しますので手間はかかりません。 使わないときはキャビン内に収納します。

電源は2way方式から選べます。 AC100vコンセントにAC→DC変換コンセントを差し込みUSBコネクターに繋ぐ方法とインバーター本体に設けられているDC5v、1.5AhのUSBコネクターに直接に繋ぐ方法です。

5.15に紹介したようにインバーターから伸ばしたコンセントの交流電源を使かうと、再度AC100vからDC5vに変換するロスが生じます。

USB直接接続方式は、インバーター本体にある5v、3AhのUSBコンセントに繋ぐものです。 このUSB電源は、直流でインバーターのDC→AC変換機能を使わないのでバッテリーから直にDC5v、3Ahの電気を取り出しているようです。 (インバーターの稼働スイッチをOFFのまま)

このUSB接続ですとバッテリーの消費電力を少なくできるメリットが大きいように思いますが、若干接続線の長さが不足するのが欠点です。 何か工夫が必要ですが今後のメンテナンスに回すことにしました。

|

|

| 2024.5.15 |

什器BOXを作りました

下欄の写真に映っている湯沸し器は家で眠っていたものを引っ張り出したものですが、船上で使うとなると保温機能が働き、バッテリーの電気を消費し続けます。 で、沸かす機能だけの電気ケトルにすべく、これも家で使っていたものを持ち出して動かしてみると動きません。 2000wを謡いながら1250wのケトルも動かせない情けないインバーターです。 どうやら2000wというのは1000wのコンセント2口を表現しているようでだまされました。 仕方無いので消費電力の少ないケトルを探しに行くと1250w以上のものばかりです。どうも最新のものは早く沸かすために消費電力が大きい様です。 電気店ではこれしかないとのことで諦めかかったのですが、配線材料を買いに寄ったコーナンで800wのものが1000円で売っていました。 800wが動くかどうかわかりませんがだめなら返品すればいいかと購入。

で、早速テストをしてみると動きます。 が、揺れる船上ではすぐに転倒しそうで如何にも不安定です。 それではと、カップヌードルや紙コップの飲み物等も含めて揺れる船上でも使える自称「什器BOX」を作りました。 天板に電気ケトルやカップヌードルや紙コップに合わせた穴をあけ、船が揺れても動かないようにしました。 もし、液がこぼれてもアクリルの箱の中に留まり、キャビンを汚さない、自称優れものです。

写真右は使用時の状況です。 キャビン入り口右側にインバーターのリモコンスイッチとインバーターに繋いだDCコンセントを設け、什器BOXごと入口まで引き寄せて使います。 使わないときは写真右のように蓋をしてキャビンの奥にしまいます。 テーブルや椅子のあるクルーザーには遙か遙かに及びませんが、海上で調理したコーヒーやヌードル等の温かい物を口にすることができるようになりました。 |

|

| 2024.5.9 |

インバーター/交流電源を装備しました

DC12v-AC110v、60Hz、2000wのインバーターを付けました。 左舷通路下のキャビンの奥まった位置にある長尺物入の上にコンパネで床を作り、ここにインバーターを押し込みました。 本体のSWやコンセントは使い難くなるので、写真右の部品を使い、キャビン右にリモコンSWとコンセントを設ける予定です。

これで家庭用の湯沸し器や扇風機を使って船上生活がより快適になることを期待しています。

電源はアクセサリーバッテリーを使っています。 湯沸しテストではソーラーパネルを繋いだままで12.5v付近で安定しました。 海上に出た時はエンジンからの発電をDVSRを通しての電源補充となりますがうまくいくでしょうかね。 |

|

| 2024.4.17 |

牽引車両の整備

家の駐車場への通路が狭いのと牽引時等の理由で、車両の周囲下側が擦り傷だらけです。 で、この度、国が貧乏人に10万円くれたのでその金で修理をすることにし、友人の車屋に予約しました。 修理の前日にまた擦りましたが明日直すからとお気楽なものです。 が、この傷が災いし車の周囲すべての塗装とドアミラーの交換をすると10万円を若干超えそうですが、今日、きれいになって返ってきました。 これでまたしばらく恥ずかしくない車を運転できそうです。 |

|

| 2024.4.10 |

新しい洗浄キットの試運転がてら

天気が良いので、新しい洗浄キットの試運転がてらに、しばらくかけていなかったエンジンの慣らし運転に行きました。

今回は、エンジン洗浄だけでなので、直流ポンプだけの試運転になります。 結果は上々でした。 写真右のように水タンクを車に積んだまま、発電機を電源として、水洗ポンプを運転し、5mほどのホースで60馬力エンジンのモーターフラッシャーに繋いでスイッチオン。

写真右のとおり、パイロット水が勢い良く出ており、うまく行ったようです。

さらに、主機の洗浄の余剰水が多量に出るのを布バケツで受け、たまった水を船のバッテリーを電源としたポンプで6馬力エンジンの洗浄用バケツに水を送り、主機と補機の洗浄を同時にできることが解りました。 補機の洗浄水は主機程必要としないので、補機の洗浄バケツに高圧洗浄機のポンプをセットして船体と台車の洗浄に回せば、90L程度の水を主機の塩抜き運転に使え、主機の余剰水で補機の塩抜き運転用水と高圧洗浄用水に使える事がわかりました。

これで当初の目的通り、主機の塩抜き運転時間の延長と腰への負担を少なくすることが実現しました。 |

|

| 2024.4.2 |

洗浄キットの再整備

釣行後の船体と台車の洗浄を高圧洗浄機と発電機を使って行っていました。 給水は20Lのポリタンクを4本車に積んでいき、そのうち2本をエンジンの横まで手提げで運び、エンジンの塩抜き運転を同時に行っていました。

最近腰が痛くて水を運ぶのが苦痛になってきました。 また、エンジン洗浄用の水は40L使っていますがもう少し運転時間を増やしたい気持ちがありました。 で、100Lのローリータンクを購入。 これを車に積んだままホースを伸ばして使うことにしました。

ポンプはエンジン洗浄用と船体洗浄用の2機同時に動かしますが、 船体洗浄をブラシで行うなら、船のバッテリーを電源にして発電機は不要となるので、車からの揚降しが不要となり、腰への負担が無くなりますが、逆にブラッシングに時間と労力がかかり、腰への負担が増大するのでどうしても高圧洗浄機を使いたいところです。

で、発電機を使った洗浄キットを再整備しました。

発電機の電源取り出し口は、写真上のように交流電源が2口、直流電源が1口ですので、交流は高圧洗浄機の電源とポンプ用に、直流はエンジン洗浄用のポンプに充てることにしました。 ポンプは風呂の水くみ用の安価なもので、AC100vを電源とするものですが、コンバーターとスイッチと凸型コンセントが一体整形されており、これを発電機にセットすると発電機のコンセント部で浮き上がった不安定な状態になります。

で、コンセントのピンを切除して、新たにオス型コンセントを付けました。(コンバーターとスイッチはそのまま使います)

直流のポンプは、コンバーター&スイッチボックスを使わずに、シガーライターのオス型に直結線し、中間にスイッチを挿入しました。

これでエンジンの塩抜き運転時間の延長と腰の負担を少なくすることができました。 |

|

| 2024.1.4 |

メンテ事始め

しばらくエンジンをかけていないので船の様子を見がてら出かけました。

主機を駆動すべく、ポンプを用意しますが動きません。 テスターも発電機も準備していませんので、原因の調査も他のポンプを使う事もできません。 で、主機の起動を諦め、補機を起動しようとしますが、どうしてもかかりません。 仕方なくキャビンに潜り込んで道具を引っ張りだしてプラグを外してみると真っ黒に煤がついています。 掃除道具が無いのでもう一度キャビンに潜り込み、予備の新品プラグに交換してやっと起動しました。 しばらく慣らし運転して本日できるメンテナンスは終了。 思わぬ事始めになってしまいました。 |

| 2023.12.11 |

年内最後のメンテナンス?

12/4に釣りに出た後の今日は年内最後かも知れないメンテナンスです。

まず、最初のメンテナンスは、4日の釣行時に気づいたことですが燃料が38%しか残っていないところまで使いました。 NobⅦに乗ってから初めての経験ですけれども60L×62%=37L 補給すればよい計算ですので、それだけ持っていけばよいのですが、給油タンクが20L缶と10L缶しかありませんので、とりあえず30L持っていって燃料補給。

入れてみると、88%までしかメーターが上がりません。で、近くのガソリンスタンドでもう10L購入して給油。 やっとFULLの表示が出ました。

海上での船体の傾きと上架状態の傾きの違いなのでしょうか、それともメーター誤差なのかわかりませんが3Lぐらいの誤差を理解して乗りこなさないといけないようです。

次いで、仕掛けの補充。 チョクリサビキを5セットと高仕掛けの冬バージョンを4セット補充。

その次のメンテナンスは、台車の下に噛ます後ろの馬の高さ調整。 車軸の位置が15cmほど上になったので、今までの馬の状態ではジャッキのストロークが不足します。 で、車輪の位置周辺に砂利を補給してタイヤの位置を高くするとともに後ろの馬付近の高さを少し低くしました。 これで、ジャッキの使い方が1ストロークで馬を台車の下に挿入できるようになり終了。

最後のメンテナンスは、前の馬の足の溶接が外れて、これの補強溶接を行ったのですが、後ろの馬のジャッキアップ長を少なくするため、天板の上の台木をとって直接天板に台車を乗せていたところ、錆びて薄くなっていた天板が3cm程凹んで曲がってしまいました。 で、これの補強のため、6mmの鉄板を上にビス止めするつもりでしたが、なんとしたことがドリルを家に忘れてきてしまいました。 で、ロープで縛って仮止め。

何とか、予定していたメンテナンスをすべて終了。 これがたぶん年内最後のメンテナンスでありたいと思っています。 できれば、あと数回出航したいのですが・・・・ |

| 2023.11.27 |

車軸構造の改造作業が終わりました

気温が低い日が出現。 ペイントの乾燥に時間がかかりましたが、今日組み込みに行ってきました。

多少設計と異なる個所がありましたが、当初の計画に沿ってネジ止め。

改造を思いついてから約1月かかりました。 せっかちな私にしては珍しく気長な作業になりましたが、原因は重いものを持ち上げると腹圧がかかり、血尿が酷くなるので、体の調子を見ながらの作業となったためです。

車輪の中心位置が10cmほど低くなったので、台車の馬の高さ合わせに苦労しましたが、とりあえず完成。

錆び止めの止水コーキングが少し残っていますが、おいおい片付けることにします。

|

|

| 2023.11.22 |

車軸構造の改造

2020.8.17に記述した通り、現在使っている車軸構造に欠点があるので、これを解消すべく、台車の桁材の中央付近に車輪の中央が来るようにする方法を考えていましたが、手持ちの車軸を使う方法に行きつきました。 専門家の意見は車軸の長さを延長する案でしたが、車軸を分断し、新たに設けた中間桁に懸架する方法に行き付き、作業を進めてきました。 手持ちの車軸は1.6mスパンですので、両側0.5mだけを切り出し、新たに設ける中間張りに本来車軸が持つ曲げ応力を持たせる考え方です。

昨日、大谷マリンさんに半日お付き合い頂き、溶接加工などを行いました。 台車を牽引して問題がないのを確認し、船を乗せてとりあえず昨日の座業は終了。 今日は後始末とペイントをするつもりで出かけましたが、細部のペイントを考えると、もう一度バラス方法が良いように思うので、今日は現場施工の中間張り付近の下塗り塗装をし、車軸は解体して持ち帰り、家で塗装することにして、今日の作業は終了。

|

|

| 2023.10.30 |

主機のギャオイルと補機のエンジンオイル&ギャオイル交換

先日主機のエンジンオイルを交換したとき、時間が無くてギャオイルの交換ができませんでした。 で、今日 主機のギャオイルと補機のエンジン&ギャオイルの交換を行いました。

写真は暖気運転をした後で主機のギャオイルを抜いているときの写真ですが、真っ黒ですし、廃油の中には金属粉も見られました。 前回の交換からの運転時間は80時間程ですが、2022.11月からちょうど1年になります。 この廃油の様子からみるに交換が遅いくらいでした。

注入口のガスケットは、写真のようにヘタッテいる様子は見られませんが念の為新品に交換しました。

補機の方はほとんど運転していませんので、廃油の状態はきれいでした。

|

|

| 2023.10.17 |

FCV-628の設置構造の変更

FCV-628は現在キャビンの上にブラケットタイプで設置し、釣行の都度ハンガーに螺子止めして固定し、背後のソケットに電線類を繋いでいます。

釣行の時間が極端に短い現状ではこの設置・撤去にかかる手間も惜しいので、設置方法を表から外せない形のフラッシュマウントタイプに変更する予定で作業を進めています。 今日は本体の整備を行いました。 しかしながら、NobⅦにはFCV-628の指示器を埋め込める平らな場所が無いので、キャビンと一体化した収納Boxを作り、10/22日に設置してきました。。

|

|

| 2023.10.16 |

主機のインペラ交換

パイロット水の出が悪いわけではないのですが、3年間経過していますので消耗品のインペラを交換しました。 手順は写真の通りですが、少し難儀したのはギヤシフトの位置がずれてリモコンがバックの位置で、ギャがニュートラルになります。 で、再度バラシてリモコンハンドルの位置をニュートラルにセットして組み込んで完了。 6馬力の補機のインペラ交換より簡単でした。

気持ち、水の出がよくなったように思います。

|

|

| 2023.10.13 |

主機のメンテナンス”続き”アノードの交換

今日は膀胱がんの生検の結果に依っては少し複雑なことになるかと、残りのプラグ横のアノードとタブトリムの交換は来週かと観念していましたが、13日の金曜日にしてはラッキーなことに何もなしで午前中に解放されたので残りの作業をこなしに行ってきました。 作業的にも何の問題もなく淡々と終えました。 写真の通りです。 |

|

| 2023.10.12 |

主機のメンテナンス

1件目のメンテナンス

YAMAHAの小冊子「4ストローク船外機と仲良く付き合うためにもっと知ってほしい!!」を読んでいて、①低速運転ではブローバイガスの結露水が発生し、オイルに混入することがある。 ②空気中の水分の混入や酸化によりオイルが自然劣化する。 従ってオイル交換は運転時間100時間か使用6か月で交換してください。との記述に行き当たりました。 私の船は釣樂リモコンを積んでおり、釣りをしている間はこれを稼働しますがその間アイドリング運転が続きます。 また、釣りに行く機会が減っていて運転時間よりも使用期間で管理する必要があるのですが前回のオイル交換は約1年前にして以来そのままです。 で、オイル交換をしました。 暖気運転の後、青空号さんに頂いたオイルチェンジャーを使ってオイルを抜き、新たに1.9Lのオイルを入れました。

2件目のメンテナンス

③アノードは表面に汚れや被膜ができると、防蝕の効果が低下するので100時間または6ケ月で点検・交換をしましょう。との記述ですが、購入以来3年を超過していますが、一度も交換していないので、この度交換することにしました。 エンジンの内部に5か所、外部に5か所あるアノードをすべて交換することにしましたが、写真上の3工程を終え、プラグ横のアノードを交換しようとしましたが固着していて、船に備え付けの工具ではネジが緩められません。 で、写真下のユニバーサルジョイントと12mmのロングソケットを買ってきてやっと緩めることができましたが本日の作業はタイムリミットで終了。 残りは来週です。 |

|

| 2023.9.26 |

2日がかりのメンテナンス(GT-15のインナーハル不凍液漏れ)

CL7の魚探機能障害の原因となったインナーハルの液が減少した理由が9/20のの写真に映っていました。 20日の作業では暗くて狭いところの作業でしたので気づかなかったのですが、船底にうっすらと緑色のものが広がっているのが映っています。 ということは船底とインナーハルキットの接合部から液漏れしているのだろうと昨日コーキングの用意をして出かけました。

で、発信機の手前にあるバッテリーのマルチターミナルを外し、配線をかき分けながら約30kgもある重いバッテリーを2個引き吊り出しました。 で、インナーハルキットの周囲をアセトンで拭きますと、すぐにじわっと緑の液が滲みだしてきます。 少量なのでそのまま上からコーキングしたら大丈夫だろうと上塗りしましたが、滲みだしは止まりません。 仕方なく新たにコーキングしたものを拭きとり、上蓋になっているGT-15M本体を外して、中の不凍液を抜き取り、内部を布で拭いてから、まず内部をコーキング、それから外回りをコ-キングして乾燥させるために19日の作業を終えました。

で、今日もう一度内外をコーキングしました。 乾燥するのを待つ間、港をうろついていると白影さんに遭遇。 大漁だったとのことで大鯵を3匹もらいました。 氷や刺身のケンを買いに行ったりしながら時間をツブシテいるうちに、今度はKAZUMI号さんが帰ってきました。 彼からも釣果のおすそ分けを頂いたので、竿も出さずに今日は大漁です。

KAZUMI号さんと雑談しながらさらに時間をつぶし、14時半になって、もういいかと船に戻り、乾き具合をみると少し生乾きですが、表面は乾燥しています。 で、不凍液を入れ、GT-15Mをネジ止めした後、あふれてこぼれた不凍液を拭きとり、バッテリーをもとに戻して作業完了。 ただコーキングするだけの単純作業でしたが2日間にわたる大仕事になってしまいました。 |

| 2023.9.22 |

自動膨張式ライフジャケットの買い替え

昨日青空号さんのライフジャケットが損傷した話の中で私のは?との話に飛びました。

よくよく調べてみたら、2007.8製造のもので、2011.8にリコール事件に絡んで整備した後、そのまま使っていました。 で、今日ジャケットを船から回収してきて、風呂の水に漬けたら、瞬時に膨張したのはいいのですが、ショルダーの縫い取り個所から細かな気泡が出ます。

泳ぎの方はプールの中で浮くぐらいの程度ですので、新しいものを買うことにしてネットサーフィンで調べ、10%offセールをしている釣り具屋を漁ってきました。 高階救命器具の初期浮力10.5kgの品物に目をつけていたのですが、多分これと同型のものと思われるものがDAIWAからでていました。 この製品表示を見ると、製造元が高階救命器具ですが、初期浮力の表示がないので釣具店から問い合わせをしてもらったところ、データが無いので不明との回答です。 はっきり高階救命器具のOEM商品と言ってもらえば購入したのですがそれも明言しなかったらしいので迷っていると、釣り具店員さんから初期浮力11.5kgのものが高階救命器具から売りに出ていますよとの紹介があり、値段もDAIWAのものより安いとのことです。 中国製造の商品で表示浮力よりも極端に低いものが国内メーカーから販売されていたらしいことがネットに出ており、信頼できる製造メーカーの高階救命器具が直接販売しているものを選ぶことは安心に繋がりますし、不具合があれば、リコールしてくれますのでその意味でも確かな製造元と販売元が同じであることは安心できる要素です。 で、BSJ-2620Ⅱを明日釣り具屋で購入することにしました。 |

膨張テスト |

2023.9.20

|

CL7の魚探機能障害

その他の航跡9/19欄に記載したようにCL7の魚探が正常に作動しません。 で、困ったときの神頼み/大谷マリンさんに電話するとインナーハルの液が減っているかも知れないとのことで帰路大谷マリンさんによって不凍液を無償で頂戴してきました。 で、今日は不凍液の補充作業です。 2個のバッテリーの奥にGT15M-IHの発信機が設置されています。 作業がしにくいのでバッテリーを少し移動させ、奥にある発信機のボルトを手探りで6本外し、発信機を取り除くとやはり液面が下がり、発信機の底面に接触していない見たいです。 で、頂戴してきた不凍液を補充し、発信機のボルトを締めて作業完了。

さて、魚探機能は生き返るのでしょうか。 船を浮かべて確認。 見事復活しています。 大谷マリンさんありがとう。 |

|

| 2023.8.8 |

右舷側竿立ての実装

注文していた竿立てが入荷したとの連絡を受けて艤装に行ってきました。

例によって大谷マリンさんの工場の片隅を借りて、ベース版の加工と竿立ての組み込み、上部ボルトの切断加工を行い、船置き場に着いたのが14時半。 暑い最中の作業を覚悟していたのですが台風の影響でカンカン照りまで往かずに済んだのは幸いでした。

今回の艤装で、計画と異なったのは、ベース版を支える上側のボルト部にスペーサーを使わず、φ6mmのボルトを使い、ハル側とベース版側を其々ナットでサンドイッチにして固定する方法を取ったことです。 実は家を出るときにスペーサーを忘れてしまった為の苦肉の策でしたが上手く行きました。 |

|

| 2023.8.8 |

右舷側竿立ての追加計画

7/31の釣行時に運転席で釣りをすると改造したオーニング支柱が邪魔になってタモを取るのに苦労することが解りました。 で、7/25の欄に記した左舷竿立てと同じ形状のものを右舷側にも付けることにして、2連竿立てとアクリル板を購入しました。

写真を見てもらえばわかりますが、竿立てを設置しようとするハルは2段の形状になっていて、平らな面がありません。 また、高さが不足するのでこれらの問題を解消するためにアクリル製のベース版を設け、この版を鉛直に設置するために上のボルトにアルミ製のスペーサーを挿入して締め付けます。 また、竿立てを上側に上げて付けますので、舷の上面に設置したアクリル板とベースのアクリル板を接着して横方向の強度を確保します。

この竿立ての設置工程で一番苦労するのは、ハルの裏側に手を入れボルトを締め付けることですが、完成すればストレスなくタモを取ることができるようになるので楽しみです。

これでオーニングの改造パート③に関連する作業は全て完了。 改造の効果を保ちつつ、付随する欠点を修正出来たと思います。 |

|

| 2023.7.28 |

バーストしたタイヤの修繕

新しいタイヤが入荷しました。

荷重が500Kg以上かかるので8prのものを用意してくれました。

で、早速艤装してきました。 |

|

| 2023.7.25 |

肝心の道具を忘れた上に、思わぬメンテナンスも出現した1日

今日は下記2つの目的がありました

①左舷の竿立ての腐っているベース版をアクリル版に交換すること

②オーニング支柱を中央部に移したことに連動する新たな竿立ての設置

ところが、作業に必要な電気ドリルを忘れてしまって立往生。 考えついたのが②の3連竿立ての入荷が今日なので大谷マリンに取りに行く必要がありますので、電気ドリルとサンダーを使わせてもらって、①のアクリル板と2連竿立ての組み立て、②の3連竿立てとオーニングの横桟の組み立てをマリンの工場で仕上げ、残るオーニングの組み立てに必要なアルミパイプのビス止めの下穴あけ作業はドリルを使わずにタッピングビスを使うことにして、大谷マリンの近くのナフコで材料を購入することにしました。

で、本日の作業手順の段取りが出来たのでまず左舷の腐っている竿立てを分解・回収。 次いで新たに3連の竿立てを取り付ける25mmのアルミパイプの横桟を取り外し、大谷マリン着が10時前。 まだ、入荷していないと思っていた3連の竿立てが届いていましたので、工場の片隅と機材を拝借して必要な組み込みが終わったのが12時前で船のところへ折り返し取り付け作業を行っていると思わぬメンテナンが釣友の指摘で判明・出現しました。

③タイヤがバーストしており、取り外して持ち帰りました。 |

①左舷竿立てのベース版交換

外したベース版に合わせて穴をあけ、現場でアクリル板を設置しようとしたら、穴の位置がずれているようです。 ドリルが無いので3本のボルトで取り付け、残る1本は後日穴を開け直す事にしました。

従前は竿立ての位置が低く、ホールド力が低かったので、竿立ての位置を上に上げました。 ベース版の高さに比べてボルト間隔が狭く、下方寄りのため、ベース版が少し揺れ動きます。 でベース版の動きを止める補強を加えることにしましたが、電気ドリルが有れば簡単にできる作業がタッピングビスを使ったアクリル板と船体のFRPの穴あけなどに一苦労。 |

|

②新たな3連竿立ての設置

オーニングの支柱を中央寄りに2本立てたので、2本の横桟のパイプに3連竿立てを取り付けました。

現地で、物入の蓋の開閉に支障が無い位置(高さ)を決め、タッピングビスで下穴を開けた後、ビスで締め付けました。

このほかに横桟をもう1本追加したことと相まって、何とオーニングの強度が飛躍的に上がっていました。 |

|

③予期せぬメンテナンスの出現 タイヤのバースト

道具の無い中での作業もほぼ終わりかけた頃に、釣友が釣りから帰ってこられました。

少し雑談をしていて、タイヤがバーストしているのを指摘されました。 まったく予期せぬことで、船は馬の上に乗せて駐艇しているのでタイヤに荷はかかっていないのに、あまりの暑さにバーストしたみたいです。

写真のとおり、ひどい裂けようで、修理ができませんので、タイヤを外し持ち帰りました。

例によって、友達の車屋に持ち込み、廃棄タイヤと交換してもらうことにしましたが、適当なサイズのものが無いので探してもらう時間が必要との事で預けて帰宅。 |

|

| 2023.7.24 |

オーニングの改造パート③

友人艇のオーニング計画を検討中に我が艇のオーニング支柱の位置を使いやすくする改造を思い立ちました。

現在、後部支柱は舷側にあり、仕掛けが後方に引っ張られたときに釣り竿の取り回しに支柱が邪魔します。 中央部に2本並べて立てればこの問題は解消しますので改造することにしました。

舷側に設置した理由は、物入の蓋が開閉時に支柱にこすれる為でしたが、支柱と物入の壁の間にスペーサー管を挿入して隙間を作ってやれば支柱を中央部に寄せれることに気づきました。

中央に支柱を立てていた時もあったのですが、椅子を付けた時に干渉を避けるため舷側に移動させたのですが、シートペディスタルのボルト穴の位置決めとキャビンの扉との干渉を避ける2つの条件で位置が決まり、中央部に支柱を立てても干渉しない状態になっていました。

中央部に並べて支柱を立てることによりオーニングの後部パイプの支点距離が短くなり、強度もかせげます。 さらに、支柱間に横桟をいれることで横方向の揺れに対する強度も増す等良いことづくめです。

で、前回の改造時に発生した25mmのアルミパイプの残材と横桟を2本入れるつもりで購入したチーズを4個を持って行くことにし、必要なボルトやビスは発生品の様子を見て追加購入するつもりで改造に向かいました。 作業は構想どおり順調に進みましたが、途中で支柱間に3連の竿立てを設置できることに気づき、横桟は竿立て設置と強度の確保ための離隔を考えると3本必要なことに気づきましたので、横桟の固定は次回に回すことにして、水が入らないように古いボルト穴を埋めて作業終了。 帰りに大谷マリンに寄って3連の竿立てを注文。 また、ホームセンターでチーズ2個とビスを追加購入。

作業中に舷側に設置してある2連の竿立てのベース版が腐っているのに気づき、アクリル板に交換する事にしてこれも購入して帰宅しました。 |

|

| 2023.7.7 |

日除けの設置

真夏の釣りはオーニングの下にいても、斜めに差し込む太陽の光を避けて狭い船上に日陰を探しながらとなります。

で、少しでも日陰を多くするために、去年は簾をオーニング端の左右と後ろの3方に設置していました。

真夏が過ぎて邪魔になるので外して家に持って帰えっていましたが、また、暑い季節がきましたので再設置してきました。

左右の簾は、昨年より前方に出して端部をオーニングの支柱の内側に入るようにしました。

理由は、流し釣りで潮上に戻るときにいちいち簾を巻き上げて走行するのが面倒なのでついつい垂らした状態で走行して、簾が捲れ上がり破損するのを防止する工夫のつもりですがさて効果のほどは如何に・・・・。 |

|

| 2023.6.13 |

6/9にやり残したメンテンスの実施

下記のシガーソケット&スイッチの艤装時にやり残したことと気にかかっていた数点のメンテナンスを行ってきました。

メンテナンス① シガーソケット&スイッチとバッテリーを繋ぐ配線を結束バンドを使って固定しました。

メンテナンス② シガーソケット&スイッチを固定するボルトナットの余長ボルトをサンダーで切断しました。

メンテナンス③ 魚探FCV-628の新設に伴って移設した釣楽リモコンのダイヤルの位置が奥過ぎて操作しにくいので、手前に付け替えました

メンテナンス④ 長期間動かしていなかった補機を駆動し、慣らし運転をしました。 プライマリーポンプがポンピングしても硬くならず、どうやらガソリンが気化してしまい、エアーが入ったようです。 で、エンジン側のフューエルジョイントを外し、先端部のボールベアリングをドライバーで押しながらプライマリーポンプをポンピングして、エアーを抜きガソリンが飛び出してくるのを確認したうえでフューエルジョイントを接続し、ガソリンをエンジンに送り込んで駆動できました。 これから暑くなるので時折エンジンをかけてやらないとこのような事が起こるようです。

メンテナンス⑤ スパンカを収容するときにセールの上に被せるシートの取り付け紐部が壊れていますので、外して取付穴を開けようとしましたが生地が劣化していて破れてしまいました。 で、家に持ち帰り、新しい生地で作り直しました。 もう一度セットに行く必要があります。

メンテナンス⑥ 高仕掛けを使ったときに、道糸が風でよくもつれます。 仕掛け捌きを新たなものに作り換えるつもりで持ち帰りました。 どうするか釣り友にリサーチします。 |

|

| 2023.6.9 |

シガーソケット&スィッチの艤装とハンドタイプ高圧洗浄機の実用テスト

キャビン入り口右側壁のヒューズスイッチの下にシガーソケット&スイッチを艤装し、主機用のバッテリーに直接配線しました。 途中に15Aのヒューズを入れてあります。 試しに直流12vの風呂水ポンプを繋ぎ、主機の水洗をしたところ、問題なく動きます。

次いでハンドタイプ高圧洗浄機の実用テストです。

デッキが枯葉と木の実の腐った汁で茶色に変色していますので、キッチンハイターを噴霧した後、高圧洗浄しました。

洗浄機は軽くて細いホースに繋がっているだけですから取り回しが非常に楽ですが、水圧がケルヒャーに比べて弱いのでノズルを近ずける必要があります。 結局デッキをくまなく清掃するのに20Lのポリタンクの水を使い切りました。 20Lの水を使い切った所でバッテリー切れになりました。

結果から、ポリタンク2個の水と満充電したバッテリー2個があれば、船と台車の簡単な塩抜き清掃に使えそうな事がわかりました。 |

|

| 2023.6.8 |

シガーソケットの装着

発電機には交流100vのソケットが2口あり、これらはケルヒャーの高圧洗浄機の電源と吸水の為のポンプ稼働用電源として使っています。

また、主機の塩抜き運転のための給水用ポンプを駆動させるため、発電機の12v直流電源ソケットを同時に使っています。 この直流電源ソケットはシガーソケット型になっています。

下記のとおり、バッテリー式の高圧洗浄機を使うことにより、発電機からの給電が不要になりますので、12vの直流電源も船のバッテリーからとれば、発電機が不要になります。 で、主機を駆動しますので、主機用のバッテリーを電源にして吸水ポンプを動かすために、シガーソケットとスイッチを付けることにし、車の掃除機を動かす為に使っていたシガーソケットとヒューズスイッチを主機の給水ポンプ用に配線加工をしました。 後日、艤装に行きます。 |

|

| 2023.6.7 |

バッテリー式ハンドタイプ高圧洗浄機

船体と台車の洗浄用にケルヒャーの高圧洗浄機と発電機を使っていますが、発電機が重いのと電気ケーブルの取り回し等で手間暇と労力がかかるので、港が混んでいなければ港の水道を使う事が多くなっていましたが、やはり帰港時の状況によっては前に帰港した船の洗浄が終わるまで待ち時間が生じることが有ります。

で。もう少し簡単な方法があればと思っていたところ、偶然、テレビの宣伝でバッテリーで動くハンドタイプ高圧洗浄機を見つけました。 ポリタンクの水を吸い上げて高圧水を噴出してくれますし、なにより軽くて、発電機や電線が不要なのが魅力です。 思わず飛びついてしまいました。 届いた品物を試して見るとホース長が短いので同径の10mものに交換しました。 水圧はケルヒャーよりもやや落ちますが洗浄するには十分です。

吸水先には、ゴミ取り器が付いていますが、これの浮き上がり防止の為に、ステンの長ナットをホースに通して重しにしました。

直接水道水に繋いで使うことも出来ます。

家で初めて使った時の気がかりなことはバッテリーの能力が小さく、稼働時間が5分ほどでしかないことです。 台車だけ洗うのならば使えますし、ひょっとして満充電されていなかった可能性がありますので、満充電にして(4時間かかります)現場で使い、様子を見ることにしました。

6/9に実用テストをしましたが、満充電したバッテリー1個で20Lのポリタンクの水を噴射できますので、2個のバッテリーと40Lの水で船体と台車の簡単な塩抜き洗浄ができることがわかりました。 |

|

| 2023.6.1 |

色々な雑用

体調は万全でないのですが船の周りの雑草が伸びているだろうから草刈りが気がかりです。 この雨でずいぶん伸びているだろうし、梅雨の雨が続くので早い目に刈っておきたいと気が急きます。 今朝起きると晴天ですから行こうと思ったのですが、血圧を測ると198/112も有ります。 これは高すぎるので医者に行こうか迷いましたが、家内の朝の介護を済ませ、デイサービスに送り出してからもう一度測ると164/99に下がっています。

で、草刈り機やガソリンの携行缶、自転車のパンク修理の道具とグリスガンを積み込んで出発しました。

半年前に草刈りしていますので、他船の回りほど伸びていませんがそれなりに成長していますのでまず草刈り。

次いで自転車の前タイヤのパンク修理。 パンクで無くて虫ゴムを交換して簡単に修理完了。

次は主機と補機のグリスアップ。 意外とグリスガンを使って圧入する箇所が少ないので簡単に終了。 あまりに箇所が少ないので取説を取り出して確認するも間違いなし。

最後にガソリンの補給と船上に溜まっている落ち葉の掃除をして本日のメンテナンスはすべて終了。

帰り際に友人艇に目をやるとタモが破れています。 で、網目が大きい為に使わず船に乗せたままのタモを友人艇に献上してキャビン内の清掃。 船内に置いたままの防寒服上下も持ち帰り。

様々な懸案事項を片付けて気持ちよく帰宅出来ました。 |

| 2023.5.16 |

グリスガンの入手に苦労しました

エンジンのグリスアップを思いつき、大谷マリンさんに聞くと2年間していないならやった方が良いとのことでグリスAを購入。 グリスガンはホームセンターで買う方が安いことが多いので、探しましたが6軒廻っても写真の品物が有りません。 ネットでも探しましたがチューブ式のものが見つかりません。

やっとマリングッズの通販会社のカタログで見つけましたが、入手まで少し日にちが掛かります。 マリングッズならと大谷マリンさんに取り寄せをお願いすると注文したあくる日に入荷。 送料不要で品物の値段だけ。 MERCURYチューブ式グリスガンです。

エンジンのグリスアップは1年に1回位はやったほうが良いようなので早速 グりスアップに行くことにします。 |

|

| 2023.3.25 |

CL7とFCV-628の電波干渉について

3/14のガシラ釣りと3/20の大鯵釣りの2回の実釣を通じて、CL7(85~165khzチャープ式)とFCV-628(200/50khzバルス式)間の電波干渉は当初予測したとおり、まったく問題が無いのが確認できました。

写真を撮ったつもりでしたが、なぜか記録されておらず、後日再撮影して掲載します。(5/16撮影しました) |

|

| 2023.3.3 |

ヒューズスイッチの配線変更(CL7の配線変更と航海灯のトラブル完結編)

抜線事故を無くすために両色灯と白色灯のマイナスラインに入っているコネクターを撤去して、黒色線を直結・半田付け。 さらに絶縁と断線予防の為、熱収縮パイプで被覆。

航海灯のDPDTスイッチ(二系統制御/双投スイッチ⇒両色灯と白灯をON-OFF-白灯のみON)の構造を理解するために両色灯と白色灯を点灯するスイッチをONにした状態で、赤色線のコネクターを抜くと両色灯が消灯、白色灯は点灯しています。 次に茶色線のコネクターを抜くと白色灯だけが消灯します。 ということは、両色灯の+ライン(赤色線)と白色灯の+ライン(茶色線)は各々個別のヒューズに対応している事がわかりました。

ヒューズスイッチのブレーカーの数が航海灯の配線で2箇所分使うので、1箇所不足します。 で、前部電動リール電源をアクセサリーターミナルに移し、CL7の配線をその後に入れることにして、艤装を始めます。 前部電動リール電源のプラス線を+のアクセサリーターミナルに繋ぐとヒューズが無くなりますので20Apのヒューズを挿入。 空いた前部電動リール電源の位置にCL7の+線を移動。 玉突きで空いたところに白色灯の+ライン(茶色線)を接続。

今回のトラブルがきっかけとなって今後発生した航海灯のトラブルの対応の仕方が解ったのは怪我の功名でした。 新しい配線は右の写真の通りです。 また、ヒューズスイッチの配列は下の写真です。 |

|

| 2023.3.1 |

CL7の配線変更と航海灯のトラブル

2/28にトップコートの上塗りに行きました。 この作業だけですと10分程で終わりますので、往復2時間もかけていくのがもったいないので、従前から考えていたCL7の配線をアクセサリーバッテリー直結からアクセサリー用スイッチを介する方式に変更する作業を行いました。

船のヒューズスイッチに空きが1か所あります(と思っていましたが、死線でなかったことが後に航海灯のトラブルに繋がりましたが・・・)ので、ここにプラス側を配線、マイナス側はターミナルに空きが無いのでバッテリー直結のままとしました。 で、結線用圧着端子やCL7用のヒューズの結線をし、念のため半田付けをしました。

最後に各アクセサリーの実働を確認。 CL7、FCV-628、ラジオ、釣楽リモコン、室内灯は問題なく動きますが、航海灯のうち、白色灯が点灯しません。 両色灯は点灯します。 スイッチを両灯点灯と白色単独点灯に切り替えても白色灯だけが点灯しません。 で、灯具の玉切れを疑い、ちょうど船置き場に来られていた大谷マリンさんに灯具の外し方を教えてもらい、灯具をバッテリーに直結すると点灯します。 次にコネクター部のはずれを確認しますがどうしても点灯しません。 帰宅時間が迫り、焦ります。 で、落ち着いて考えますと、正常時と異常時の違いはヒューズスイッチの空き場所の茶色線を外し、CL7の配線を繋いだことです。 航海灯のスイッチを外し、裏のコネクターをよく見ると赤色の線と茶色の線が入っています。 私の使っているスイッチはDPDT(二系統制御/双投スイッチ)で、プラスラインが2本入っているのに気づき、外した茶色線を再びヒューズスイッチに接続します。 が、点灯しません。 頭の中が混乱してどうなっているかわからなくなりました。 ここで2/28はタイムアップで終了。

帰ってから、不良個所を見つける方法を整理。

第一段階;ヒューズボックスとスイッチ間の導通確認⇒スイッチの赤色と茶色線(プラス側)のコネクターを外し、マイナス側の黒色線のコネクターも外して其々のラインに12vの導通があるか確認する。

第二段階;白色灯の灯具側の白線コネクターとスイッチ側の白線コネクター間のプラス側電線の導通を確認する。

第三段階;スイッチの不良確認。 各端子間の導通を調べる

で、3/1に再挑戦。 何とか復旧。

まず、第一段階は、両ラインとも正常に導通を確認。 第二段階の作業は灯具とスイッチ間を繋ぐための電線が必要ですので2sqの電線5mと白色灯灯具と同じ端子を用意して導通テスト。 結果は正常です。 となるとスイッチの不良が疑われるところですが、とりあえずすべてのコネクターを元通りに接続してから調べることにして、白色灯のコネクターを接続するとなんと点灯します。 原因は今日外したコネクターのどこかが接触不良だったみたいです。

トラブルの原因は2つあって、1つは白色灯を単独点灯させる時の茶色線(プラス線)を切ったこと(フューズボックス側の端子に接続して復旧)。もう一つは正常に点灯する両色灯のプラスラインは両色灯のコネクターから白色灯のコネクターに繋がっており(2/28にスイッチのコネクター間の導通を確認済み)、両方の灯火を点灯するラインの白色灯のプラス側ラインは正常で有ったと推定でき、白色灯に繋がるマイナス側の黒色線のコネクターが抜けていた(第一段階のチェックをした時にコネクターを再接続したことで復旧?)のではないかと思われる。

なお、茶色線は赤線と重ねて、ヒューズスイッチの1つのブレーカにねじ止めしました。 |

|

| 2023.2.27 |

振動子の取り付け完了

2/26に台座等にトップコートを塗り、今日振動子を取り付けてきました。

トップコートをもう一層上塗りして色むらを無くす必要があるようです。 |

|

| 2023.2.22 |

振動子の台座を船体へ取り付けました

予想に反して暖かい天気になったので、船体に台座を取り付ける作業を行いに行きました。

まず取り付けてある振動子を取り外し、台座よりも大きい目に塗装をサンダーで削り落とした後、ビス穴に10mmの錐で三角錐形にパテの受け口を作り、そこにグラスパテを塗りこみます。 次に塗装をはがした箇所の大きさに合わせ、グラスファイバーマットをカットし張り付けた後、FRP樹脂を塗布し、さらにその上に台座を張り付けます。 台座は下辺を船底に合わせ、上と左右に1cmほどの余裕を残しています。

この状態でFRPが硬化するまで、ガムテープで固定しておきます。 FRPが乾き、台座と船体が一体化したら、さらに強度を増すために台座の上と両横を、船体と台座にかけてグラスファイバーをL型に張り付け、FRP樹脂を塗って固めます。 この時、船体と台座の間に隙間ができないようにFRP樹脂をたっぷり塗りつけます。

で、FRP樹脂が完全に乾燥するのを待つため本日の作業は終了。 後は、はみ出たFRPを整形し、白色のトップコートを塗ってビス穴埋めと振動子を取り付ける台座が完成。 塗料の乾燥を待って振動子を取り付けます。 |

|

| 2023.2.17 |

振動子の台座作成

天気が良いので振動子の台座を作るために、トランサムと船底の角度やサイズを現地合わせで測り、のこぎりとサンダーでペースとなる木片を加工してきました。 帰宅後、ガラス繊維を切り出し、加工してきた木片に被せて、上からFRP樹脂を刷毛塗りし、乾燥させたのち、はみ出して可いるバリをサンダーで整形、アセトンで切粉をぬぐったのが五角形の台座です。 左の木片と色調が異なっているのはFRPが一層乗っているためです。

なお、この日は冬にしては暖かかったのですが気温が15度以下であった為、硬化剤の量を5%と多くしました。 その結果一時間ぐらいで固まりました。 |

|

| 2023.2.8 |

穴塞ぎ作業のその後

魚探を購入したお店に聞くと、「ハルを貫通しても、ビス穴にシリコンを充填した上でビス止めし、さらに、ビスの頭周りをコーキングしておけば10年程度は大丈夫ですが、気になるようなら、現在の穴を塞ぎ、15mm厚位のFRP板を接着してその上に振動子を取り付けてください」とのことです。

で、まず台座となるFRP板を作るべく、芯になる板、FRP樹脂、硬化剤、気泡を除去するローラー、上から塗装するためのトップコート、刷毛を購入。 なお、ガラスファイバー、アセトン、穴埋め用のFRPパテはストックがあります。 で、台座のサイズを測るべく現地を行き、振動子を外しかけましたが、ビスがハルを貫通しているか否かの確認を思いついて、ビス穴に針金を差し込んでみましたが4穴ともビスの先端で止まります。 どうやら貫通していないか、又は、コーキング剤が先端付近で固まって穴を塞いでいるようです。

しからばと、シリコンをビス穴に圧入し、ビスにもシリコンをタップリ塗って、再度ビスを締め付け、ビスの頭付近もたっぷりコーキングして、穴塞ぎ作業はとりあえず終了としました。 様子を見たうえで、気が向けば、暖かくなってFRPの積層作業がやり易くなってから台座方式を取り入れることにしました。 |

| 2023.2.6 |

FCV-628の配線と穴塞ぎ作業

FCV-628の艤装の残作業を行いに行きました。

配線は、既設のヒューズスイッチの空いている箇所を使って簡単に30分ほどで終了。

トランサムに発信機を固定するためのビス穴がハルを貫通していそうなので、これを内側からFRPをあてて防水処理をする予定でバウロッカーの荷物を出して覗くと、何処にもビスの先端が見えません。 どうやら2重底になっている箇所で下の床には手が入らない箇所の様です。 これでは内側からの完全防水対策ができないので、とりあえず、外側のコーキングを厳重にして帰ってきました。 短期的にはこれでも良いのでしょうが、長期的には少し心配です。 穴塞ぎ作業は仕切り直しです。 |

|

| 2023.2.4 |

FCV-628の艤装

2日に注文したものが昨夕届きました。 今日はいい天気で風もなく暖かそうですので家内を連れてピクニックがてらFCV-628の艤装に出かけました。 現着11時半ですのでまず昼食の準備。 テーブルをセットし、電気ポットを出し、発電機を動かしてお湯を沸かし、家内のレトルト食品を温めます。 車の福祉シートを外に向けて出し、電気ヒーター付きのひざ掛けを掛けてやり、暖かくして野外の食事を楽しみました。

食卓を片付けて、いよいよFCV-628の艤装です。 発信機はトランサムの右舷側のチャインの箇所の選定が平らになっていますのでここにビス止めすることにして、ハルに穴をあけると、奥の方でドリルの圧が抜けたような感じです。 どうやらハルを貫通させたみたいですが、後で内側から防水処理をすることにして、とりあえず外側からのコーキングをたっぷりとして発信機の取り付けが終了。 続いてケーブルを船内に引き込む方法ですが、エンジンのプッシュロッドの引き込み穴に若干余裕があるようなので、ここに無理やりコードを通して防水処理のコーキングを施して難なく終了。 ここから右舷のハル内を通してキャビンに引き込み、釣楽リモコンのケーブル引き出し用のミゼットベンチレーターを介して本体までケーブルを通しました。 電源コードも同様にミゼットベンチレーターを介して裏側の配線室に引き込みました。 しかしながら、良く調べるとキャビンの上側のスペースが狭く、本体の設置が困難です。 で、釣楽リモコンのベース版を小さくし、場所も奥に移動させて何とか本体の設置場所を確保。 時間が来たので本日の作業はここまでとなりました。 配線とハルの穴塞ぎ作業が後日に残りました。 |

|

| 2023.2.3 |

新しい魚探構想

私の船はCL7というYAMAHAが開発した機械でエンジン関係の情報、ガソリンタンク関係の情報、GPS魚探等をすべて1台でカバーしていますが、GPS魚探機能は、GARMINのGPSMAP7407のOEMで画面サイズが7インチと小さいうえに、振動子がインナーハルタイプで、海底情報をクリアに見ることができるクリアビュー機能がないことやおさかなサイズが表示されずに魚種の判別がむつかしい等々使い勝手が悪いので何か良い方法がないか模索していました。 しかしながら、GARMINのものでは、振動子の端子が12ピンの物でないと十分な情報が得られず(CL7は8ピン)、結局ハイグレードのGPSMAPを購入することになり、とてつもなく高価なものに付くことがわかりました。

で、思いついたのが魚探機能だけのチープな機械を追加することです。 昔使っていたFURUNOのFCV-627なら10万円程度でしたのでカタログを見て後継機のFCV-628に行きつきましたが、振動子込みで15万円程かかります。 予算オーバーですが、5割程度の値上がりは昨今の情勢では仕方ないのかなと思いながらネットショッピングでサーチしていると約3割引きの値段で予算内のものを見つけ、思わず購入してしまいました。 で、魚探本体はFCV-628、振動子はトランサム仕様の525-5PWDとなりました。 これとCL7のGPS魚探を併用しようと思います。 CL7の振動子は85~165KHZ間のチャープ方式ですし、新しい魚探は50/200KHZのパルス方式なので周波数の重なりがないので干渉しあうこともないだろうと楽観視していますがどうでしょうか。

だめならCL7の振動子を繋がないようにすれば良いかと単純に考えています。 |

|

| 2023.1.30 |

ソーラーパネルBL-103の設置

体の具合の様子を見ていましたが、何とか行けそうなので、サブバッテリー補充電用のソーラーパネルBL-103を設置してきました。

写真左がメインバッテリー用、右が今回設置したサブバッテリー用のソーラーパネルです。

バッテリーとの中間にスイッチを設け、上架している時のみONにして補充電しますが、海上にに出たときはOFFにします。 海上では主機からの発電でサブバッテリーチャージャーを介して両バッテリーを充電します。 この時、サブバッテリーチャージャーは主バッテリーりの電圧を検知してサブバッテリーを充電するがどうか判断しますので、ソーラーパネルが繋がっているとその電圧が検知され、正常にサブバッテリーチャージャーが働かないので海上ではOFFにします。 |

|

| 2023.1.20 |

ソーラーパネルBL-103を発注しましたが・・・・

1/13に記したように発電量の大きいBL-432は必要ないと考え、取り外しましたが、考えてみればサブバッテリーからはCL7とラジオの暗電流が常時流れていますので、陸上げ期間が長くなることが予想される今後を考えて、念のため発電量の小さいBL-103を付けることにし、今日発注しました。 ところが、魔の悪いことに私が今日突然失神し、転倒する事故が発生。 かかりつけの医者によると不整脈により血流が滞り、貧血のようなことが起こったのだろうとのことで薬を処方してくれました。 (家内の介護で心身ともに疲れ切っているところに毎日1升瓶が2~3日で1本なくなるほど酒を多量に飲んでいたので不整脈が発症したのではないかと勝手に思い込んでいるので)しばらく薬を飲み、酒を控えた上で、心電図の状況が好転しなければ総合病院で精密検査をするつもりです。

と云うことで、念のため、暫く長距離運転を控えることにしましたので、BL-103の設置は何時になるかわかりません。 |

| 2023.1.13 |

サブバッテリーを充電するソーラーパネルBL-432の取り外し

主機からの充電状況を見ていると、主機用のメインバッテリーは常に満充電に近く、主機を運転中は常にサブバッテリーにも充電しているのが確認されています。 で、発電量の大きいサブバッテリーの補充電用のBL-432を取り外しました。 釣楽リモコンを使うので主機は常に運転状況にあり、サブバッテリーの充電が常にされているので、補充電用のソーラパネルは発電量が小さなもので良いと考え、BL-432を取り外した次第です。

はずしたBL-432はK氏艇にお嫁に行きました。 |

|

| 2022.11.9 |

エンジンオイルの交換

家にいると気が滅入るばかりなので、気持ちを紛らわせる為に、今日も船のメンテナンスに行ってきました。

先般、ホームショップの大谷さんのところに寄った時に主機のエンジオイルの交換時期について教えてもらいました。

というのは、CL7のメンテナンスリマインダーは100時間の次は300時間です。 昔から100時間刻みで乗っていたように思い、問い合わせるとやはり100時間刻みが正解でした。 ただ、このところ釣りに出ないし、出ても短時間の釣りであまり運転時間が伸びていない状態でしたので、この点について聞くと、できたら半年に1回くらいに交換するのが望ましいとの助言でした。 で、今日思いついて交換に行ってきました。 運転積算時間は175時間でしたが、前回の交換は、100時間時点で、21.9.15と1年以上前でしたので良かったようです。

交換は、青空号さんに頂いたお古のオイルチェンジャーを初めて使ってみましたが、なぜか吸い上げません。 取説を読み直しますが間違いはないようです。 ひょっとすると、パイプの接合部の差し込み口からエアーを吸っているのでは無いかとを思い、手持ちのビニールテープで巻いてからポンピングするとオイルを吸い出し始めました。 後は取説どおりに動きます。 自動で吸い上げてくれるので楽チンですし、オイルで汚れもしません。 後は廃油を空き缶に移し、帰りに大谷さんに寄って捨ててもらいました。 主機1.9Lを交換した後、補機もほとんど運転していませんが、0.6Lを交換、どちらも非常に簡単に吸い出してくれました。

青空号さんありがとう。 |

頂いたのと同型器 |

| 2022.11.2 |

電動リール用の電源取出口の艤装

船内配線をして、電源取出口の艤装を2か所してきました。

船尾からキャビン内にケーブルを引き込む為のロープは設置してありましたので、然したる困難もなく配線工事が終了。

取出口のビス止めは、船尾の物入から手を差し込んで届く距離ですので、ボルト穴を探すのに少し時間がかかった程度です。

最後に、取出口の周りをコーキングして新しい電源取り出し口の艤装は完了。

古い取出口と配線を撤去し、ボルト穴をビスで埋めました。 多くのビス頭が見えるのが難といえばそうですが、穴を塞いでおかないと水が入るので・・・ |

|

| 2022.10.31 |

電動リール用の電源取出口の改造

現在後部の電源取出口は運転席下に設けて有り、釣りをしているときによくケーブルを足に引っ掛けてクリップが外れますので防止の為に紐でケーブルを固定しているのですが、今度は躓いて危険です。 で、暇にあかして改造することにしました。

改造点は以下のとおりです。

①位置変更:舷側の竿掛けの下付近

②数の変更:今までは中央付近に有ったので、左右2個の電動リールを1か所から取っていましたが、舷側につけるとなると左右2か所に設置が必要となります。

③取出部の構造変更:今まではブレーカーボックスを改造したものでしたので、厚みが有ります。 これを舷側につけると出っ張りすぎて邪魔になります。 で、新たにサイズの小さな収納ボックスを改造したものに変更することにしました。 小さくなっても蓋が跳ね上げられますのでクリップ装着に支障しない優れモノです。

④ヒューズの変更:今までは船に備えられていたサーキットブレーカーを使っていましたが、今回改造にあたって2台の電動リールの電流値を確認すると、定格22Ap、最大で29Apでした。 ブレーカーヒューズは10Apでしたので2台を一度に使うと容量が不足していたことがわかりました。 (一人乗りで、同時に使うことがなかったことと大物が釣れていなかったので特に問題が生じていなかったのでしょうが・・・) で、新たにバスバーの直近の+線に30Apのヒューズを入れる配線にしました。 配線は2箇所の取出口とバスバーを直列で繋ぎ、船内配線です。 |

|

| 2022.10.29 |

TwinBatteryシステムの両バッテリの+端子間に流れる幽霊電流

配線作業をしていて、22sqの端子部の圧着が不自由分でないかと疑心暗鬼なのと半田鏝の容量が小さくハンダが溶け込んでいないので、船の振動で端子部から線がすっぽ抜けないか心配でした。

で、27日に100v-100wの熱量の大きい半田鏝を購入。

28日、全ての22sqケーブルの端子部のハンダ付け処理をしました。 その後再度配線し直し、最後に両バッテリーの+端子間の導通確認をするとなぜか導通が有ります。 両端子が直接つながっているのは、唯一DVSR回線だけですが、DVSRの電源を切ってあるので導通がないはずなのです。 これは何処かで配線間違いをしたのかと再度スイッチを分解し、テスターを用いて配線確認をしますが間違いありません。 また、狐につままれた状態に陥り、青空号さんに相談。 が、周りも暗くなってきているので一旦は帰路につきましたが、途中でパイロットランプ回線がDVSRを介して繋がっていると閃き、再度船に向かいます。 懐中電灯を調達し、再度配線をばらしましたが、これではなさそうです。 20時前まで作業をしましたが問題解決に至らず作業終了。 DVSRを壊してしまったのではと心配です。

今日(29日)は、青空号さんからの「両バッテリーのマイナス端子間を結線している状態では、バッテリー内部を通ってプラス端子間に導通がある」との情報を踏まえて、まず、端子からマルチターミナルごと外してバッテリー内部を通じた導通を確認し、次いで、外した状態でのマルチターミナル間の導通を確認しますがこちらは導通がありません。 DVSRの電源を切っているのでこれは正常な状態です。 で、再度組み込み、今度はエンジンを掛けてDVSRの動作をパイロットランプで確認しますと、DVSRが回線が開き、アクセサリーバッテリーに通電していることが確認できました。 DVSRを使って二つのバッテリーを充電するにはマイナス端子間の渡り線が必要不可欠ですが、そのために生じる現象として、バッテリー内部をテスターの導通テスト電流が流れたとの結論になりました。 配線的には間違いがなかったのですが、点検作業の流れからDVSR電源のマイナス線を直接メインバッテリーのマルチターミナルに結線し直しました。

10/21にも端子間の導通テストをしているのですが、今回と結果が異なりました。 前回は圧着端子部の抵抗が大きく、バッテリー内部の導通に気づかなかったのでしょうかね~ |

| 2022.10.22 |

DVSRやパイロットランプの配線をアクセサリーバッテリーの+バスバーに繋いだ時に流れる狐につままれたような電流の正体についての推考

今朝、青空号さんからDVSR配線完成のお祝いメールをもらって、標記の現象についてあらためて考えてみました。

私の船にはSteadyCastヘディングセンサーを積んでいますが、その電源は+と-のバスバーにNMEA2000を介してアクセサリーバッテリーに繋いでいます。 この状態のところにDVSR電源の+線をバスバーに繋ぐとメインバッテリー(またはサブバッテリーかも知れませんが)からの電流がDVSRを迂回してNMEA2000の+線に繋がりますので、ヘディングセンサーを通った電流のためにDVSRが作動状態となり、パイロットランプが常時点灯したのでないかとかと推測できます。 で、DVSR電源をメインバッテリースイッチに接続し直しDVSRの誤作動は改善できました。 次に、運転席前のパイロットランプの配線もバスバーに接続すればヘディングセンサーを迂回した電流で異常点灯しますので、結果として行ったバスバーとバッテリースイッチを介さずにパイロットランプの+線をアクセスバッテリーに直接繋ぐことでSteadyCastヘディングセンサーを避けた回路が構成されたと考えます。 運転席前パイロットランプに流れる電流は、DVSR電源を切断するとDVSRが動かない事により切断され、DVSR電源がONになった時だけ、パイロットランプが正常に点灯するようになったのではないかと推考します |

| 2022.10.21 |

DVSR電源スイッチの設置と動作確認

昨日記述したとおり、エマジェンシースイッチをONにした状態でDVSRの電源を切断する機能を持たせる為のスイッチを設置しに行ってきました。

その後、動作確認のため、テスターを用いて、メインバッテリーの+端子とサブバッテリーの+端子間の導通確認をしました。

その結果、メインバッテリースイッチON&DVSR電源スイッチONで導通があり、メインバッテリースイッチOFFまたはDVSR電源スイッチOFFでは導通がありませんでした。 ということはDVSRは電源が入った時のみ作動し、電源がOFFの時はメインバッテリーからサブバッテリー方向への電気の流れが無いことが確認できました。

パイロットランプも電源を入れると、電圧確認の点滅を行った後、エンジンからの電気が来ていませんので消灯します。 DVSR本体と運転席前のパイロットランプは同じ動きをするのでDVSR回路はは正常に動作していることが確認でき、配線作業はやっと完了しました。

なお、本日設置した電源スイッチは通常はONの状態とし、DVSR電源のON/OFFはメインバッテリースイッチで行います。 エマジェンシースイッチをONにするとエマジェンシー回路とDVSR回路の2重回路が発生しますので、この時はDVSR電源回路を切断状態で操船することになります。 |

サブバッテリー充電時点灯 |

| 2022.10.20 |

DVSR配線の疑問点等販売元に問い合わせた結果

前回10/15の疑問点等について、DVSRの販売元の技術者に問い合わせたところ、DVSRの電源はメインバッテリーから取ってくださいとのことで、メインバッテリースイッチのエンジン側に接続するように指導を受けました。 運転席前のパイロットランプの+配線はアクセサリー用のバスバーで良いとの事。 で、この2点を修正する為に船のところに行きました。 DVSR電源をメインバッテリースイッチのエンジン側端子に繋ぐ件は問題がありませんでしたが、運転席前のパイロットランプの配線をアクセサリー用バスバーに繋ぐと異常点灯します。 パイロットランプの+端子とバスバー間の電圧を測ると9.6vあり、DVSR内部を迂回して通電している様です。 15日に私がしていた様に、アクセサリーバッテリーの+端子に繋ぐと、DVSR本体のパイロットランプと同じ動きをします。 で、もう一度、発売元の技術者に状況を伝えると、バッテリーの+端子に繋いでも良いとの回答が得られました。 最後に、誤配線した結果、DVSRが損傷していないことを確認して、電話を切りました。 で、最終の案ですが、やはりエマジェンシースイッチをONにした時のDVSRの電源を切断する機能を持たせるようにすることにし、後日スイッチを再設置する事にしました。 |

|

| 2022.10.15 |

悪戦苦闘のDVSR配線ーパイロットランプの設置を機会に・・まるで狐につままれたような状態ですが

昨日DVSRの稼働状態を運転席から監視するパイロットランプを設置すべく、DVSRの裏面の電源取り出し部にランプの+線を半田付けし、-ラインをアクセサリーバッテリーに繋いだバスバーに結線したところ、常時点灯状態になってしまいました。 原因がわからず、DVSRとバッテリーを繋ぐバッテリースイッチの配線をIN側(常時通電する)、からOUT側(ONの時のみ通電)に変更し、DVSR電源スイッチを切った状態で作業を終えました。 帰宅後取説をよく読むと電源取り出し部は-線に接続するとあり、+と-を逆に繋いだことがわかりました。 間違った結線で通電したのでDVSRを壊したかもしれず、不安で今日は早朝から再配線に行きました。

まず、パイロットランプの+-を説明書通りに戻し、 DVSRとバッテリーの配線も元に戻しました。 この時パイロットランプの+はアクセサリーバッテリー⇒+バスバーに繋ぎましたが、やはりパイロットランプの点灯状態はおかしいのです。

で、パイロットランプの+線を結線せず、DVSR電源ONで、DVSR本体のランプを確認しますと、機関用バッテリーとアクセサリ用バッテリーのスイッチををONで、ランプが点滅し電圧を測っています。 しばらくするとランプが消えてDVSRが動いていないと示しています。 バッテリースイッチOFFですと点滅しません。 どうやらDVSRを壊さずに済んだようで゛一安心。 ランプが点滅後消灯するのは、エンジンが止まっており、エンジンからの充電が無いからだろう判断し、船を海上に浮かべてエンジンからの電流を流した状態でキャビンに潜り込み、DVSR本体のパイロットランプを確認したところ正常(DVSRがサブバッテリーに充電している)に点灯しています。 で、次に運転席に新設しようとしているパイロットランプの+線をアクセサリーバッテリーの+のバスバーに仮結線してみると正常の点灯状態です。 ところがエンジンを止めてもランプが消えません。 DVSR本体も同様です。

とりあえず、運転席前ランプの仮結線を外し、船を上架してよく点検しますと、DVSR電源スイッチのON/OFFにかかわらず本体のパイロットランプが点灯したままです。 原因がわかりませんが、機関用・アクセサリー用の両バッテリースイッチをOFFにしてもDVSRに通電している状態を示しています。 で、試しにDVSR電源スイッチの+ラインを直接アクセサリーバッテリに繋ぐと正常(スイッチONで点灯、OFFで消灯)な状態になりました。 運転席前のランプの+配線も直接アクセサリーバッテリーに繋ぐ(DVSR電源スイッチのIN側に繋ぐ)と本体のランプと同じ点灯状態を示しました。 すなわち、DVSR電源はアクセサリー用のバッテリー端子+⇒バッテリースイッチ⇒バスバー⇒DVSR電源スイッチ⇒DVSRが誤りで、アクセサリー用のバッテリー端子+⇒DVSR電源スイッチ⇒DVSRとすることで正常化する様です。 運転席前のランプは アクセサリー用バッテリー端子+⇒運転席前ランプ+&運転席前ランプ-⇒DVSRの結線のようです。これを図化したのが右の写真です。 原因はわかりませんがバスバーに繋がっている他の機器から微電流が流れ悪さをしているようですが、そのような機器は見当たらず、狐につままれたような気持ちですが、結果重視でとりあえずDVSRの配線を終了することにしました。 |

間違い(当初案)

最終のDVSR配線

*アクセサリー類の配線は中間形 |

| 2022.10.12 |

ツインバッテリーシステムの完成

残っていた機関用バッテリーの艤装ですが、今日バッテリーとマルチターミナルが入手できたので、設置してきました。

これでツインバッテリーシステムの艤装が全て終わりました。 |

|

| 2022.10.9 |

ツインバッテリーシステムの艤装

新バッテリーとこれにつけるマルチターミナルが入荷していませんが、これ以外のものがそろいましたので一昨日の夕方から進めていた艤装がほぼ終わりました。

今日は最終的な動作確認を行い、正常な動きを確認しましたので、13日頃までに入荷する部品を組み込めば完了です。

詳しくは、

Twin Batteryシステムへの改造 をご覧ください

(追記上記システムの配線プランは最終案です)

余談⇒ 掛かった費用は新古のバッテリーと新品のDVSR、スイッチと圧着端子等購入で5万円強でした。 KAZUMI号さんのソーラーパネルと青空号さんのおかげのNobⅥ号時代の残りの線材があったため10万円程かかるところが半分の費用で済みました。 感謝です。

余談の余談⇒ 延べ3日程狭いキャビンに潜り込み、バッテリー等の重量物の移動や窮屈な姿勢での作業で腰のあたりの背筋の筋肉痛や両手の指が痙攣するなどツクヅク老化と体力低下を感じさせられました。 こんなことをしていられるのも永くはないかもしれませんね~ |

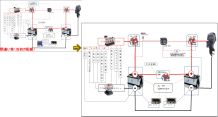

配線プランは当初案です |

| 2022.10.7 |

ツインバッテリーシステムへの改造計画進行中

釣友から不要になったソーラーパネルを頂戴しました。 NobⅤとNobⅥで使っていたBL-432です。 過充電防止装置が混みこまれており、逆流防止ダイオードBoxがついている高性能なソーラーパネルです。 で、現状のシングルバッテリーシステムから信頼性の高いツインバッテリーシステムへ改造することにしました。 エンジン系統とアクセサリー系統の回路を分離し、どちらかのバッテリーに異常をきたした時のエマジェンシー回路を有し、1つのエンジン(発電機)で2つのバッテリーを適切に充電するDVSR回路と各々のバッテリーを個別に補充電する2枚のソーラーパネルを組み合わせた上架中の補充電システムをも組み込んだ完璧なシステムを作ることにしました。

バッテリーは現在使用中の85D31Rをアクセサリー用に、だんじり祭りの後に発生する新古品の85D31Rを購入する手筈を付け、これを機関用のものにする計画です。 現在使用中のソーラーパネルBL-103は機関用、頂戴したBL-432パネルはアクセサリー用のバッテリーに独立させてつなぐ回路計画です。 必要な機材はサブバッテリーチャージャーDVSR1基、スイッチは当初ジュアルサーキットタイプで、OFF-ON-BOTHを1台でこなすものを注文しましたが在庫がなく、製造も困難とのことで、OFF-ONタイプのものを3基、DVSRとソーラーパネルの運用に必要な微電流用3回路分として安全ブレーカHB型を2基が主な物です。他に電線類と圧着端子を購入しました。 スイッチもそうでしたが、現在市場に流通する重金属類が少なく、圧着端子も品切れで入手に苦労しました。 やっと後1週間ぐらいで全て揃いそうです。 現在の作業は、配線計画の検討を終了し、バッテリー2基を設置する空間や移動が必要なバスバーと新たなスイッチ類等の設置版を作っています。 材料が入荷したら、組み立てて、NobⅥと同様キャビン入り口右側の壁に設置する事になりそうです。 |

当初案です。 |

| 2022.9.5 |

中間検査を受けました

早いもので初期登録してから早2年半が過ぎ、中間検査を受けました。

通院時間が決まっているので、朝一の受検を希望していたら、そのとおり受け入れられ9時から検査を受けました。

早い目に行って、エンジンを掛けられるように冷却水の用意をし、救命胴衣、浮き輪、信号紅焔、笛、黒球、アンカーロープを船倉からだして船上に広げて待つ間もなく検査員の方が定刻通り来てくれました。

で、救命胴衣が既定の桜マークのついたものかどうかから始まり、一通り品物をチェックした後のやり取りは以下のとおり。

「エンジンを掛けてください」⇒主機と補機のエンジンを掛けてOK

「ドレーンコックが有りますか」⇒保管庫の引き出しを開けて見せ、OK

「運転時間のメーターは何処についていますか」⇒CL7を起動し、エンジン情報画面を見せたらOK

「アンカーロープとアンカーは有りますか」⇒船上に出してあるロープと船倉内にあるアンカーを見せてOK

「信号紅焔の期限が23年8月までなので期限が来たら新品に変えてください」⇒了解。 因みにこの船は信号紅焔に変えて携帯電話登録が可能か聞いたところ、

「この船は15海里まで航行できますので携帯登録はできません。 5海里限定の登録にすれば携帯電話登録は可能です。 変えるなら次回の検査時に申し出てください」とのこと。

「以上で検査を終わります。 新しい船検書は着払いで送りますか、それとも取りに来られますか」⇒明日の16時頃取りに行くことになった

上記のやりとりをして約30分ぐらいで検査終了。 今回は停泊灯と両色灯の点灯検査はありませんでした。 |

| 2022.7.25 |

ロッドホルダーの修理

7/18の釣行時に市販の鯛チョクリ仕掛けを使ったところ、移動時に風の影響で仕掛けが縺れます。 で海面に流したままで走っているとバキッと音がして竿が海中に。 幸い、リールのリード線を紐で固定していたので、海底に奉納せずに済みましたが、流藻が仕掛けに掛かりその抵抗でロッドホルダーの根元が折れてしまったようです。 このロッドホルダーは過去に台車のポールに引っ掛けて折れたものを接着剤で繋いだものですので、負荷に耐えられなかったようです。

リード線を紐で固定していたのは、よく足で引っ掛けてクリップが外れるのを防止するのが本来の目的でしたが、これが幸いしました。

で、予備のロッドホルダーに交換して釣りを続行しますが、今度はエンジンに道糸を巻き込み、またまた、バキッとロッドホルダーが折れてしまいました。 何とか巻き付いた糸を取り除くことができましたが、もう釣りをする気が無くなりストップフィッシング。 帰りに壊れたロッドホルダーを持ち帰り修理できないか考えましたが諦めて、新しいものを購入するつもりでBMOのホームページにアクセス。 私が使っているのはマルチロッドホルダー極みM、ホルダー部はSTです。 同じものを探しているとCF交換パーツに折れた部品とよく似たものが出ています。 ホルダーに差し込む個所の径と構造が合うか不明だったので、BMOの担当者に電話すると、交換部品が売っているとのことで予備を含めて3個注文し、注文通り今日届きました。 送料込みで1個千円程です。 ロッドホルダー本体を買うと1個4千円程度になりますので安く仕上がりました。 (情報:BMOのネット販売はこのお盆を持って終了するそうです) |

|

| 2022.7.14 |

すだれ

10日、13日と出ましたが、船の構造上オーニングが小さく、釣りをしていても木陰になる場所がわずかです。 この時期炎天下に長時間いるとひっくり返ってしまいそうです。 2Lのペットボトルのお茶をがぶ飲みしても汗になって出てしまい、おしっこが出ない状況です。 何とか頭だけ木陰に入れるよう船の中をこまめに移動しながら過ごしましたが暑かった。

で、オーニングの両舷と後ろの縁にすだれを付けて木陰を増やす作戦を立てました。 |

|

| 2022.6.5 |

本日のメンテナンス等々

台車のタイヤの空気が少し減っているので、タイヤを外し、ガソリンスタンドに持ち込んで空気を入れるつもりで家をでました。

最初に少し台車の位置を高くしてタイヤが浮いた状態にし、タイヤを外しました。 ついでに、ハブの回転がスムーズかチェックすると右舷側の交換していない方のハブが少し引っかかったような動きをしましたので、ストックしていた新品に交換。 ペンキを塗って乾くのを待つ間にガソリンの給油をしました。 ガソリンメーターを見る為にCL7をセットしていたので、釣りから帰ってきた釣友Kさんに最近鯵が釣れているらしい谷川前の漁礁のポイントを地図情報でレクを受けました。 また、彼はヨコワを3匹も釣ったのでと、1匹お裾分け頂きました。 (写真は頂いたヨコワを夕食用に調理したものです。) 続いてのメンテは隣地の大木から落ちてくる枯葉や木の実がデッキに溜まり、高圧洗浄機で洗ってもシミが取れない状態になっていましたので、今日は食器用洗剤を使いデッキブラシでこすって綺麗にするつもりでしたが、残念ながらシミは取れません。 と、ちょうど帰ってこられてお隣さんからこんな場合の耳より情報を頂きました。 キッチンハイターを吹きかければ、そのまま5分も置けばとれるそうです。 彼が貸してくれたキッチンハイターを吹きかけ、ガソリンスタンドに行って5kg/㎠まで空気を入れてもらったタイヤを取り付けた後、シミをみますと確かにきれいになっていました。 まさに目から鱗でした。 因みにタイヤの空気圧ですが、台車と船体で1.2tもあり、これに耐えられる6プライのタイヤを使っており、タイヤが変形しない様に高圧にしています。 |

|

| 2022.5.12 |

パラシュートアンカーのブイ

青空号さんにブイを頂きました。 黒色ですので目立つ赤色に着色したかったのですが、手持ちのペンキが白色しかなかったので、まぁ~いいかと塗りました。 バスケットボールのブイと交換します。 |

|

| 2022.5.4 |

GW渋滞の懸念と駐艇場の除草作業

連休前に草刈機の刃の交換とガソリンを購入して準備していましたが、雨天等の事由で延び延びなっていました。 GWに入り、渋滞も心配ですが、短時間の作業だから17時までには帰れるだろうと今日行ってきました。 最近、家内の介護費用のことで老後の蓄えが懸念される事態になっていますので、高速料金をケチって一般道で船置き場に向かいましたが、関空を過ぎた田尻付近で、もう帰ろうかと思う程の渋滞に巻き込まれました。 裏道に逃れ、何とか昼前に到着。 久しぶりのコンビニおにぎりで昼食を取った後、簡単に除草作業を済ませ、港にドリンクを買いに行って帰港した友人艇と遭遇。 引き釣りで鰆を釣ったとのことです。 その後エンジンに負荷をかけない操船方法等半時間程雑談をした後、帰路につきました。 帰りは、渋滞に巻き込まれて17時の帰宅時間に遅れると困るので、高速道路経由を選択。 ところが、予想に反し、例年ですと、渋滞で深日交差点まで出るのが大変な混雑なのに、この日はいつもよりも車が少なくスイスイ走れます。 第二阪和BP専用道のいつもの渋滞個所も問題なく走れましたし、阪和自動車道も空いていました。 皆さん 渋滞を懸念して出控えておられたのでしょうかね~。 |

| 2022.3.16 |

今日のメンテナンス

天気も良いし、毎日家で詰碁をしたり、麻雀ゲームをしたり、時代小説を読んだりと陰にこもった生活をしていると鬱になりそうなので、船のメンテナンスに出かけました。

メンテナンスその①は

ガソリンの補給と前回の航行記録をクリアすることです。 CL7をセットしてガソリンが満タンになるまで補給。 その後CL7の画面を見ながら前回のトリップ時間とガソリン使用量をクリアー。

メンテンナンスその②は

釣りチャートに記録されている漁礁をウェイクポイントに指定し、名前を付けて今後の釣行時に目印となるようにセッティングしました。 これに要した時間が結構かかりましので、予定していたパラシュートアンカーにブイを付ける作業時間が迫ってきたので、この作業は家ですることにして帰宅。

メンテナンスその③は、自作パラシュートアンカーは、手持ちのブイが無かったので、ブイなしの構造でしたが、これではパラシュートが深く潜ってしまい機能が安定しません。 手持ちのブイが無かったのは最近漂着するのものがなぜか少なかった性ですが、今日ゴミ出しにいくと空気の抜けたバスケットボールが捨ててありました。 これに空気を入れ、ナイロン製の野菜袋に入れてブイとする案が浮かびましたので作ってみた次第です。 写真のとおり、具合が良さそうですが・・・・みなさんはどう思われます??? |

|

| 2022.3.7 |

ミゼットベンチレーターの施工

サイズの心配は杞憂に終わり、難なく取り付けができました。

ビス止めした後に、周りをコーキンングして防水処理完了です。 |

|

| 2022.3.6 |

ミゼットベンチレーター(55×53 1個)を入手

昨夕、大谷マリンさんから入荷しましたとの電話連絡を頂きましたので、あまり長く置いておくのも失礼かと今日取りに行ってきました。

税込み495円、送料負担なし。 注文した明くる日には販売店に到着。 至れり尽くせりのサービスです。

この商品はY'sgearのマリンアクセサリーカタログ353頁にあり 、ヤマハの販売店を通して取り寄せてもらえます。 余談ですが昨年まで紙ベースのカタログが無料配布されていたのですが、今年から電子カタログに変わったそうで紙ベースの無料配布は無くなったようです。 商品の名前が解っていれば電子カタログでも簡単に検索でき便利ですが、私のような高齢者で品物のイメージが浮かんでいるけれども名前が度忘れして出てこない場合はやはり紙ベースの方が使いやすいように思います。 今回は手持ちの古いカタログブックで名前を見つけました。

閑話休題・・・ ただ、当方の注文の仕方が悪かったですが、思ったより大きなサイズです。 これと別にもう一回り小さなサイズのものがあるのですが、どうも既設のものが大きいサイズと思い込んでいたようです。 「大は小を兼ねる」といって欲しいのですが、設置個所の制約がありますので、だめなら切断する等の処置が必要になるかもしれません・・・・ |

|

| 2022.3.4 |

廃物利用のリモコンスタンド

釣楽リモコンのリモコンとケーブルは拡大写真左の様にキャビンの入口を通して、使わない時はキャビン内に収納できる構造としていました。 この場合、使わない時は良いのですが、使っている時はケーブルがキャビン出入りの邪魔になったり、キャビンのドアの開閉に支障をきたしたりしていました。 で、リモコンスタンドを作成し、コードを固定する方法を検討していましたが良案が浮かばす今日に到っていました。

ところが、今朝、ふと、プラスティックのお節の重箱を切り取って、CL7の側面に固定し、スタンドとする方法を思い付きました。 配線は方位磁石の取り付け台の突起部の斜面壁(既にCL7やラジオの配線用の穴が2箇所あいている)に、25mmの穴を新たに開け、アクチュエーターに接続するソケットを通すことができました。 キャビンへの引き込みは右舷側に開いているケーブル類を引き込む既存の孔に迂回させて全て内部配線とすることができました。 拡大写真右のとおりです。 開いている25mmの孔から水を浸入させないためにミゼットベンチレーターを取り寄せてもらうよう大谷マリンさんに注文して本日の作業は終了。 お金をかけずになんとなく、うまくまとまった様に思います。 |

|

| 2021.12.6 |

スパンカの補修改造が完了しました

残っていた船尾へのアームの設置及び支線を張って、高くしたスパンカの状況を確認しました。